中传云资讯系统

中传云资讯系统舆情关注:如何看待“电商捧哏”的火爆出圈

“双11”将近,直播购物角逐再升级,除了明星助阵、“低价抢客”外,“电商捧哏”“职业弹幕人”等也成为除主播之外的商家“标配”。“电商捧哏”在行业内被称为“直播中控”,作用是营造直播间人流涌动、低价抢购的氛围,搭帮吆喝卖货,比如重复“1、2、3,上链接”“大家把屏幕上的小红心点一点”等话语,都是在给消费者一些心理暗示,并没有破坏商业规则。有人认为“电商捧哏”是行业细分更加专业化的表现,也有人认为这些套路满满的设计让消费者无所适从。近日,媒体关于“电商捧哏是否涉嫌欺骗消费者”的讨论再度引发大众关注。

图源:网络

一、舆情统计与走势分析

在中国文化传媒集团舆情监测系统,以11月6日0时至11月8日14时为周期,以“电商捧哏”“直播间捧哏”“职业弹幕人”等为关键词进行信息检索发现,监测期内的舆情高点出现于11月7日8时,目前舆情热度有所回落。

图:舆情关注走势图

10月22日,@上观新闻报道,电商直播中的“捧哏”火了。有网友发布自己做直播间中控的视频,使用“没错的”“要的呀”等直播话术,在直播间迎合主播的产品介绍,这样一个视频,在某自媒体平台上收获了1600万次的浏览和25.1万的点赞。“电商捧哏”“直播间捧哏”等话题引发大众关注,@中工网、@长江云新闻、@北京日报、@中国青年网等媒体相继报道。

10月27日,@中国青年网发布名为【直播间里雇“捧哏”算不算欺骗消费者】的文章,认为一些电商捧哏的极限“逼单”做法,可能已经游走在法律的边缘。舆情发酵后,11月7日,@中工网发布【“电商捧哏”“职业弹幕人”是否违法】再论直播间这些“标配”是否涉嫌欺骗消费者。@北京日报、@京报网、@湖南日报、@上观新闻等媒体转发报道。舆情实时传播量达到当日峰值,舆情实时传播量为418条。

截至11月8日,从信息分布情况看,监测时间段内,监测到总信息10648条,微博1037条,客户端5147条,网站2023条,视频462条,微信1592条。从媒体渠道来看,客户端和网站是舆情信息传播的主要渠道,分别占比48.34%和19%。

二、网民评论

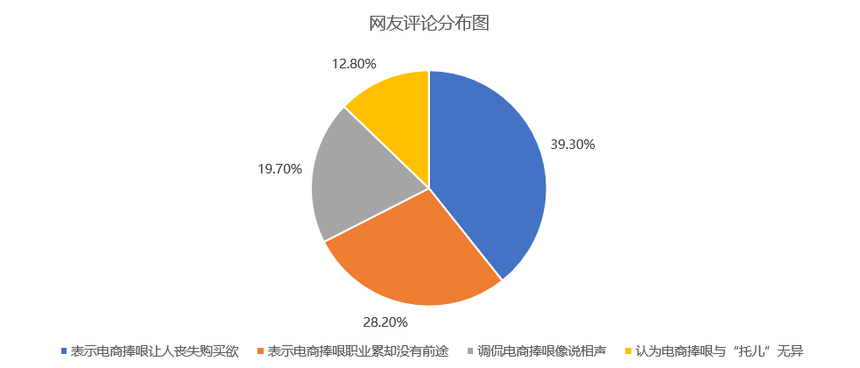

对与本次事件相关的“‘电商捧哏’‘职业弹幕人’是否违法”“揭秘直播‘捧哏’光鲜的背后”等话题的相关网络评论汇总后发现:

图:网民评论分布图

一是,表示电商捧哏让人丧失购买欲,占比39.30%,典型网友评论如下:

@长腿大姑娘:看直播的时候最烦这些捧哏的声音,想好好买个东西听个直播,底下那些捧哏是真的很吵。作为顾客,表示“捧哏”式卖货会让人丧失购买欲。

@762:以前看到这种直播觉着新奇,还会看一会,现在秒退。花钱买东西还要搞得精神紧张,简直不知所谓。

二是,表示电商捧哏职业累却没有前途,占比28.20%,典型网友评论如下:

当中控回弹幕,上链接,还要当助理给主播接水。相当于啥活都干了,一个月四千,就是没啥前景。

@草莓脏脏奶_:这就是直播间中控,相当于主播的助理,要递水,帮忙递道具样品,上链接,回复弹幕,还有捧哏,也没那么容易。

@ining啾啾:这种工作,年轻人有什么前途啊,堪忧。

三是,调侃电商捧哏像说相声,占比19.70%,典型网友评论如下:

@陌丄未央:这是学校那帮喜欢插嘴的孩子毕业了吧,不搁德云社说相声跑直播间卖货来了?

@冇得分为:跟说相声似的,一个捧哏一个逗哏,想雇他们去帮忙吵架。

四是,认为电商捧哏与“托儿”无异,占比12.80%,典型网友评论如下:

@战有旎:我最不爱听这个,听到这样的,马上划走,诱导买货,方法太明显。

@兰_Melody:这跟托有啥区别?都是起哄架秧子然后制造氛围,达到骗人的目的。

三、舆情关注

“没错的”“要的呀”“上链接”......10月12日,一则直播打工人日常工作的视频火了。出生于2001年的宁檬,是某主播的场控“氛围组”,也是直播间里的“资深捧哏”。短短几句话,让他收获了1600万次浏览和25.1万的点赞,还成功将“学会这两句走遍杭州都不怕”“三字真言,带你月入8000”的话题带上了社交平台热榜。

随着舆情不断发酵,直播镜头这些“捧哏”成为人们关注的主角,引发了对“电商捧哏”的作用以及工作内容等问题的讨论。通常来说,“电商直播”适用于“叫卖式直播间”,帮助营造“热火朝天”的销售景象。其话术经过数年的探寻已然成熟并且定型,从铺垫氛围、把控节奏最终完成“用户逼单”,一切围绕着“催促消费”展开。行业内,“电商捧哏”也被称为“直播中控”,除了营造气氛,还需要负责设备调试、后台操作、维护直播秩序、数据复盘等内容。不少现任“捧哏”表示,“三句话月入8000”只是表象,真实的直播中控工作强度很大。

虽然“电商捧哏”词条火爆一时,但“叫卖式直播”正在逐渐失去消费者的青睐。近年来,一股新的直播风格潮流正在崛起。以东方甄选、伊能静、董洁为代表的“分享式慢直播”已然走红。他们的直播风格更加温柔亲切,直播间中的呐喊叫卖声相较于传统形态的直播间频率大幅降低。梳理相关评论可知,不少网友已经对狂轰滥炸式的推销“审美疲劳”,甚至产生厌烦心理。

近日,媒体再发文讨论“电商捧哏”的合法性。有报道认为,一些“电商捧哏”的作用已经不限于给主播搭腔。他们通常操作七八台手机,在主播说“还有多少人没抢到的,扣1”时,在评论区疯狂刷弹幕,给用户营造“供不应求”的紧张感,而显示出的库存、销量等数字往往会注入水分。这样“极限逼单”“销售额造假”的举动实际上已经构成对消费者权益的侵犯,致使他们做出不理性的购买选择。

要正确看待“电商捧哏”。首先,它既非“三句话月入几千”的“神仙职业”,也不是无需任何技术含量“懒人职业”,除了带动气氛,中控们需要参与直播的前期准备、中期监控、后期复盘等过程,是“体力活”,更是“脑力活”。其次,“电商直播”最开始的功用就是营造直播间“人流涌动”“低价抢购”的氛围,搭帮吆喝卖货,类似重复“上链接”“点关注”等话术,都是在给消费者一些心理暗示,并没有破坏商业规则。但要明确的是,“电商捧哏”同样属于直播间的运营者,与电商主播承担同等销售者责任,不能因为“隐身幕后”就可以肆意虚假宣传、误导消费,一旦越过“合法直播”界线,“捧哏”同样担责。最后,不得不承认,“叫卖式直播”也好,“电商捧哏”也罢,这些夸张的直播形式一定程度上都反应了当时浮躁喧嚣的消费情绪。但随着社会的发展,人们开始更加注重个人价值与消费体验,“叫卖式直播”逐渐式微,“种草式直播”兴起。电商分众化大势之下,“电商捧哏”也应该抚平浮躁,寻求理性的回归。

责编:王晓琳 二审:唐志成 三审:赵婷