中传云资讯系统

中传云资讯系统舞台塑造英雄 佳作致敬时代

清明

清明,是祭奠英烈的时节。在这样“人心自愁思”的时刻,重温那些将英雄形象立于舞台的优秀艺术作品,也是一种对他们深切怀念的方式。

一直以来,以舞台艺术作品展现为民族独立和人民解放顽强奋斗的仁人志士,建立、捍卫、建设新中国英勇牺牲的革命先烈,为改革开放和社会主义现代化建设英勇献身的革命烈士的丰功伟绩,是文艺工作者的神圣使命。进入新时代以来,广大文艺工作者以一部部人物丰满、手段创新、观众喜爱的优秀艺术作品,让英雄的崇高精神铭记于人民心中。

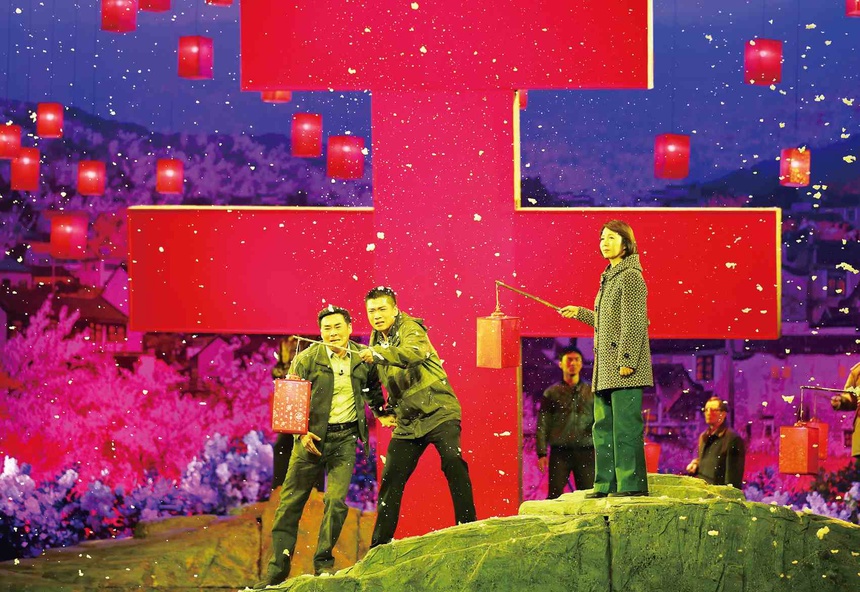

▲ 民族歌剧《扶贫路上》

▲ 芭蕾舞剧《红色娘子军》

▲ 话剧《干字碑》

▲ 京剧《红军故事》

正在火热进行的、汇集了代表着近10年来全国舞台艺术最高水准作品的“新时代舞台艺术优秀剧目展演”中,就有不少以各时期英雄为主角的作品。

其中,由江苏省演艺集团出品,江苏省演艺集团昆剧院创排演出的昆剧《瞿秋白》,以中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一瞿秋白的生平事迹为题材创作;由浙江小百花越剧院出品的越剧《枫叶如花》,首次将“红色女特工”朱枫为革命事业舍生忘死的故事搬上越剧舞台;由辽宁省文化演艺集团出品,辽宁芭蕾舞团、辽宁歌舞团合作打造的芭蕾舞剧《铁人》,以新中国第一代钻井工人、全国劳动模范王进喜为原型,再现了新中国社会主义建设时期那场震惊中外的“石油大会战”和以王进喜为代表的一批石油工人,以铮铮铁骨和赤诚之心在新中国历史上树起的一座中国精神的英雄丰碑;广东省话剧院有限公司创作演出的话剧《深海》,讲述了“共和国勋章获得者”“中国核潜艇之父”黄旭华投身核潜艇研制工作,带领我国核潜艇研发团队,呕心沥血打造国之重器的故事;哈尔滨话剧院创排的话剧《坦先生》,讲述了我国对海探测新体制雷达理论与技术奠基人和引领者、国家最高科学技术奖获得者、“时代楷模”、两院院士、哈尔滨工业大学教授刘永坦,从零起步,带出一支“雷达铁军”,筑就祖国海防长城的故事。

创新是文艺的生命。新时代以来,广大文艺工作者以学习前人的礼敬之心和超越前人的竞胜之心,不断增强自我突破的勇气,在守正的基础上,坚持创造性转化、创新性发展,把中华美学精神和当代审美追求紧密结合,用更多元的艺术表达方式讲好中国故事。这样的创新在展现英雄的舞台艺术作品中比比皆是。

电影、歌剧、京剧……作为大家耳熟能详的英雄,江姐的故事被各种艺术形式不断演绎。有众多经典《江姐》作品在前,再创作一台川剧着实不易,即便是在故事的发生地重庆。最终,川剧《江姐》的创作者在充分吸纳“狱中八条”等党史研究最新成果的基础上,扎牢剧目的史学根基,深化剧目的精神意蕴,延展剧目的现实指向,坚持历史唯物主义的创作立场,不刻意拔高英雄人物形象,以质朴感人的细节真实展现人心人性,让江姐的内心波澜与新时代观众的感受体验同频共振、深度共情,让血肉丰满、生动鲜活的英雄形象在文艺作品中得到传扬,激发起人们的情感共鸣。而创作者对脍炙人口的《红梅赞》所进行的川剧戏曲化改编,更是成为全剧亮点。据统计,2018年1月至2023年3月1日,该剧累计已在全国巡演百余场,成为红色经典川剧大戏。

▲ 锡剧《烛光在前》

锡剧《烛光在前》虽以中国共产党早期重要领导人、中国共产主义青年团创始人、“常州三杰”之一张太雷的真实故事为原型创作,却没有正面表现党的早期领导人的丰功伟绩,也没有直接表现信仰的形成过程、捍卫信仰的慷慨激昂,而是从革命事业、崇高理想对家人的感召与引领的独特角度,写信仰的传承、薪火的赓续,在微观中彰显无私大义,于苦难亲情里散发人性的光芒,完成了对红色题材创作的一次别致而精巧的创新表达。该剧塑造了一位兼具妻子、母亲、儿媳三重身份的女性形象,从陆静华这位极其平凡又极其伟大的女性身上,折射出中国共产党人义无反顾、舍小家为大家的精神光辉,深情讴歌了为民族解放事业和共产主义事业贡献所有的革命先烈,处处展现出“党性光辉和人性光芒的交相辉映”。值得一提的是,该剧不以传奇性的情节取胜,也不追求悬念迭起的叙事效果,而是重在情感的层层铺陈、情绪的逐层递进,追求以情动人、以情托人、以情塑人的审美旨归。

1957年,毛泽东写下《蝶恋花·答李淑一》。词作发表后,杨开慧的崇高形象以及她的精神、事迹便激动着万千民众的心。由陕西省戏曲研究院眉碗团推出的碗碗腔《骄杨之恋》取材于杨开慧的真实故事,从一个新女性成长史的角度,写革命的风起云涌、写命运的波澜跌宕;从对“革命”与“爱情”关系的全新呈现中,写生命的纯粹纯真、信仰的忠贞不渝;也从诗化的人物形象与舞台呈现中,完成对爱的升华与精神的礼赞。值得一提的是,导演查明哲从戏剧诗的视角架构舞台空间、完成场面调度,一方面通过转台与主视觉装置的变换,营造出多个主要事件的戏剧场景,另一方面突出现实空间与心理空间的交织,借助“骄杨之灵”的舞蹈、牺牲前与众乡亲诀别乃至倒地后再次轻吟“傻俊角”等写意化的呈现方式,多层面外化杨开慧的内心世界,让观众沿着一个至真至纯至美的心灵轨迹,充分感受情感的真挚,追求国家新生的新一代女性身上超越一切的爱与坚强。

▲ 民族歌剧《松毛岭之恋》

▲ 民族歌剧《小二黑结婚》

▲ 民族歌剧《英·雄》

专家观点

为英模人物找到一种姿态、一个动作或一个神情

于 涛

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中,向广大文艺工作者提出五点希望。其中第四点是:用情用力讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。落实到文艺作品中来,讲好那些在革命、建设、改革、新时代各个时期为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民富裕而作出巨大贡献甚至牺牲的英模人物的故事,展现以他们为优秀代表的可信、可爱、可敬的中国人的形象,无疑是中国故事、中国形象书写与传播的有效路径。

中国戏剧舞台上不乏注目于这些英模人物的数量众多的作品,但毋庸讳言的是,让人留下长久深刻印象的作品并不多,让观众感受到强烈冲击和深切认同并广受赞誉的作品更是凤毛麟角。对于笔者而言,歌剧《江姐》、豫剧《焦裕禄》、昆剧《瞿秋白》、舞剧《永不消逝的电波》是印象最为深刻的几部作品。一方面,这几部名剧都通过编、导、演、舞美、音乐各个环节的优秀表现与极佳配比达成了精湛的艺术品质;另一方面,创作年代不同、剧种不同、风格不同、手段不同,又让它们呈现出各具特色的舞台样貌。那么这几部作品之间,或者说优秀的英模题材戏剧创作有没有一种更为直观、外在、表征进而可以作为“捷径”被采用的点位和方法?

笔者认为是有的。那就是为英模人物找到或设计出专有的一种姿态、一个动作或一个神情。这些动作、姿态、神情可能是人物本身就有的,也有可能是创作者的艺术设计,无论来源于现实还是虚构,都是人物内在精神气质的外在表现和延续。豫剧《焦裕禄》真诚质朴的唱词唱腔之外,他反手叉腰上身略微前倾的动作让这位一心为民、鞠躬尽瘁、身有重病的县委书记跃然于台上,比喊一万句口号都令人信服,这个动作来源于真实人物本身,创作者注意到并将其定格、强调、放大显然是有意为之。歌剧《江姐》除为江姐这个人物创作优美抒情的音乐形象、打造齐耳短发蓝色布裙大红围巾的造型形象之外,更为直观的是为她设计出专属于她的动作形象——缓缓将短发别于耳后随即利落地挥甩围巾于脖颈,江姐面对危机从容坦然,对待敌人轻蔑无畏的女性英雄气概不着一词便深入人心。同样地,瞿秋白凛然清冷孤高犹如瘦竹的姿态、李侠眉头微蹙侧耳观察的机敏谨慎,这些姿态与神情更多的是创作者基于人物身份、性格、气质、任务所做的分析、提炼、假设与创造,只要符合人物的精神气质,符合观众对于人物与故事的想象,这部作品也成功了一半。

当下的英模题材戏剧创作中,革命、建设时期的英烈人物创作整体表现更好一些。一方面时间较为久远,人物留存的影像资料稀缺从而较少框限,另一方面革命浪漫主义的无产阶级文艺基本创作方法让创作者面对那些轰轰烈烈的大进程、大事件有更多的创作空间。而改革、新时代时期的英模人物距离当下很近,事迹较之革命战争年代更为平实普通,因此艺术加工难度更大。也正因如此,在贴近人物外在形象之外,为人物找到或设计出专有的一种贴合人物精神气质的姿态、动作与神情不失为一个好的起点。

当然,这仅仅是起点。对于文艺创作者来说,讴歌英雄是责任也是使命。能不能讲好这些优秀中国人的故事,关系到的不仅是缅怀与纪念,更是团结与凝聚,英模题材创作的最高任务是从一种情感上升成为一种信念,对创作者如是,对观看者更如是。

(作者系甘肃省文艺评论家协会副主席)

创作者说

创造有可能的相遇

潘乃奇

波澜壮阔的百余年党史,是革命史也是奋斗史,涌现出无数先行先觉者、奋斗牺牲者、改革探路者。这红色基因的底色和英模人物的形象,一直是文艺创作长期持续聚焦深耕的题材领域,是反映人民伟大实践的最强劲脉搏。就我个人而言,曾先后创作过以车耀先等革命先辈事迹为素材的舞剧《努力餐》、以游天洋等中国铁路工人运动先驱的事迹为素材的沉浸式戏剧《曙光》等作品。

1922年冬,河南第一名党员、河南第一个党组织——中共洛阳组组长游天洋,这位由李大钊、罗章龙介绍入党的年仅21岁的共产党员,在交通系的侵害下,于悲愤交加中逝世。游天洋是北方第一位身殉劳工运动的战士。他病逝后,中国劳动组合书记部送上一副评价极高的挽联:“是琦瑰磊落之生,生当媲诸禹墨;为劳工运动而死,死有重于泰山。”为了这份“重于泰山”,我们创作了红色主题沉浸式戏剧《曙光》。该剧以1921年中共洛阳组成立前后的革命历史为创作背景,以陇海铁路大罢工等故事为素材,将游天洋等当时诸多马克思主义践行者的人物形象化作剧中角色,讲述了洛阳工人们在党组织的领导下,烈火燎原、反抗压迫的一段热血征程。

随着科技与文化的深度融合,戏剧形态正悄然发生着新的变革,文旅融合、数字赋能、全息体验等新的演艺诉求和可能性也为戏剧更新观念、加持审美带来新的契机。这是新的挑战和课题,也是戏剧工作者立足行业专业、践行文明新形态理念的重要机遇。沉浸式戏剧《曙光》正是戏剧形态变革中的一次重要尝试。在剧中,我们构建了一个演艺新空间,演员带着观众在这个空间中、在流动的状态下,共同完成全剧内容,旨在营造一种“空间和表演一起发展”的交融模式。在《曙光》剧中,我们通过洛阳红车站、历史回廊、晨曦餐馆、工厂聚落、密道等场景营造,再现1921年的洛阳工务段修理厂、《工人周刊》发行站、工人夜校等革命先烈挥洒热血的真实场景,营造革命发生的历史空间;通过革命胜利袋、车票、《新青年》报纸、探照灯等道具与物件,增强历史代入感,强化历史触摸实感;通过音乐、音效的叙事,增强历史事件的现场性,激发参与者的情感共鸣;通过影像叙事,刻画生动的人物形象,拓展戏剧的叙事时空。因此,在这次以沉浸戏剧为载体讲述革命先辈故事的实践中,所有的戏剧元素只要存在于戏剧空间中,就有其叙事属性与教育功能,作为参与者的观众通过沉浸戏剧“创造有可能的相遇”而获得直观的、全面的身心体验。《曙光》让观众走入戏剧情景,扮演戏剧人物,表达真情实感,极大地拓展了戏剧的观演体验,为戏剧的传播提供了新可能。可以说,将红色题材以更丰富的表现手法和更活泼的叙述方式讲述给观众,是一种有益的尝试。

如今,沉浸式戏剧《曙光》在洛阳红色沉浸式剧场持续演出,深受欢迎,反响热烈,有越来越多的人以走进沉浸式剧场的方式遇见历史、遇见心中的那份光亮。作为创作者,我也在思考——不管是一些旅游实景演出还是备受年轻人喜爱的小剧场和沉浸式演出,近些年来演艺实践越来越强调观演互动和身临其境的体验,既反映出观众需求的提升,也表明戏剧作为一门综合艺术从“综合”向“融合”转型的潮流趋势,而文旅融合的行业构想和受疫情刺激而加速演变的线上线下演艺互动,则让新的戏剧形态浮现出初步的轮廓。这个轮廓是什么、怎么命名以及蕴含着怎样的戏剧观念和审美,可能尚待厘清,但可以肯定的是,沉浸式戏剧是其中的重要板块,而《曙光》所进行的就是这样的探索。至此,我们创作完成了“光”系列红色主题沉浸式戏剧《微光》《曙光》,接下来也将不断探索并将“光”系列延续下去,创造更多“有可能的相遇”。

(作者系成都市川剧研究院二级编剧、青年导演,“光”系列沉浸式戏剧《微光》《曙光》总导演)

(本文图片均由中国文化报记者卢旭拍摄)

2023年4月4日《中国文化报》

第5版刊发特别报道

《舞台塑造英雄 佳作致敬时代》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓