中传云资讯系统

中传云资讯系统南方观察 | 郁龙余:赠砚记

我从小喜爱书法。至迟从上海三林中学开始,对班上字写得好的同学,就愿意接近。在大学的一次班级谈心会上,我曾吐露心声:我酷爱书法。结果成了我的一个笑柄,妻子多次对我说:“酷爱书法”这句话,不是什么人都可以说的。

黄子良为郁龙余长篇小说《黄道婆》封面题字(2022年9月人民出版社出版)

谁都想把字写得漂亮,可是真正要写好字是不容易的。我认识的学者中,有的名气实在太大了,拗不过人家求字的迫切心情,只得奉命行事。字自然是不好,但是人好,所题词义好,于是被称为“学者字”“名人字”。业师季羡林早年练过书法,后来留学德国十年,1946年回国后又忙于生计和学问,书法的功夫不进则退。可是,到了晚年,他成了人文学界的“人中龙凤”,求字的人纷至沓来。他经过思考之后说:只要不嫌我字丑,我就写。这句带自我调侃的话,说明字写得好不好很是重要。

我喜爱书法是真的。记得上世纪70年代末,在北大东门外那片桃园的南端,盖了一间比大饭厅还大的铁皮房,办起了一家农贸市场,生意十分红火。我在周末去转过几次,让我记忆深刻的是买了一方易水紫石砚。摊主告诉我:这是他爷爷亲自刻的。还指着砚台上的“眼”说,这些“眼”的位置多好!这紫石砚虽然比不上四大名砚,但也是中国北方的第一名砚。于是,我没有讲价就花150元买了回来,一心想将来有了时间好好练字。

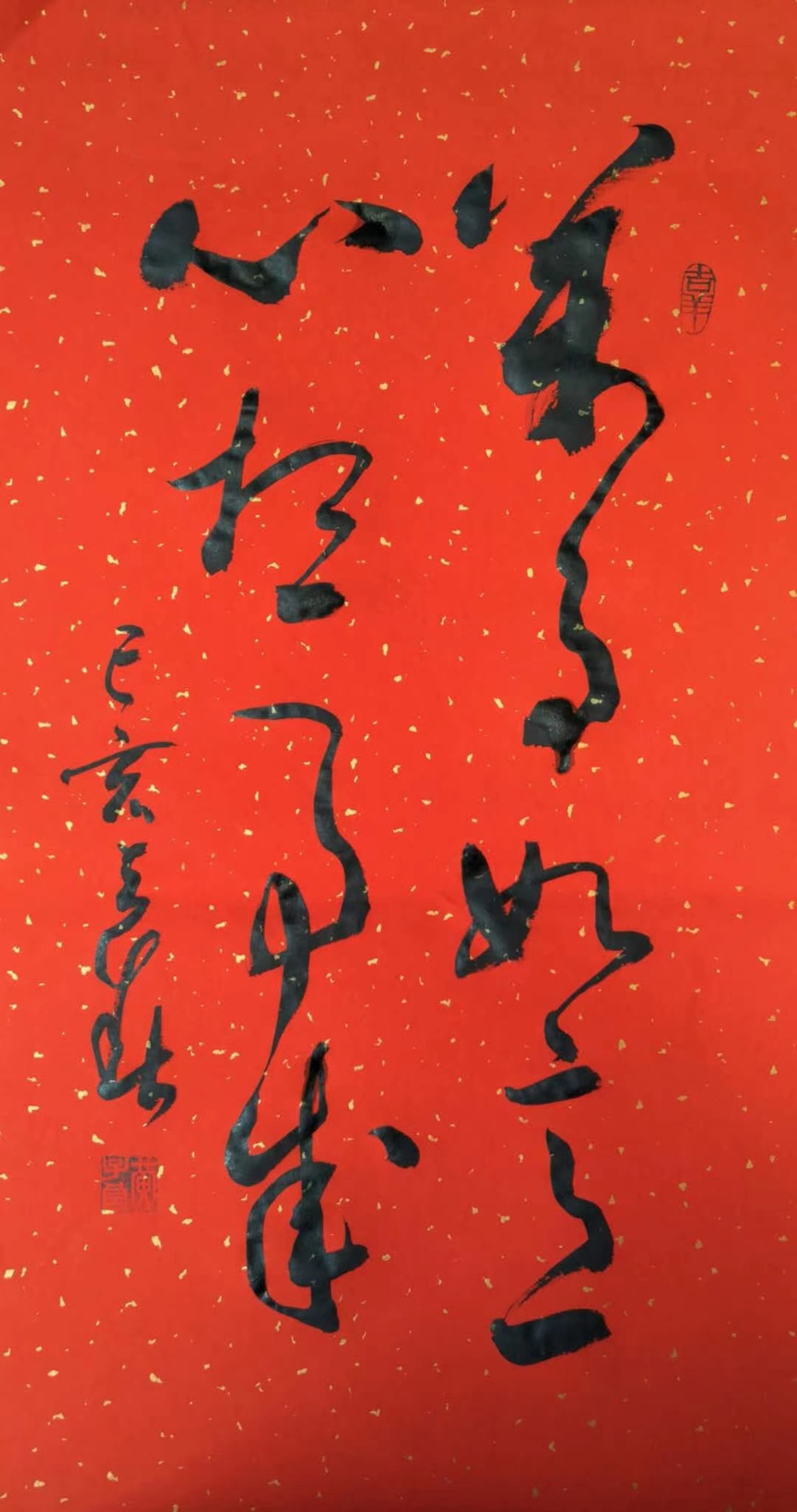

黄子良书法“万事如意,心想事成”

2003年3月,第九届印度文学研讨会在深圳大学召开。会务组在商议给与会学者送什么礼品时,一致同意赠送四大名砚之首的端砚,我当然乐观其成。这不是比送公文包、文件袋有意义嘛!就是不知道这价格,我们承受得起吗?意想不到的是,文学院中文系有一位学生是肇庆(端州)人,他的父亲又是时任物价局局长。所以,会务组很快以很平的价格买了一批上等的端砚回来。多少年过去了,与会学者不管他多有名,一说起那次会议礼品,还是赞不绝口。自然,会务组也给我留了一块。这样,我这个不会书法的人,拥有了紫石砚和端砚两方名砚,真是羞煞人也。

随着有了一点年岁和所谓名气,不论工作还是应酬,都需要写字题签。这实在是一种莫大的自我为难。

常言道,天无绝人之路。一个偶然的机会,我看到了学生黄蓉的父亲黄子良先生写的字,一下子就让我验证和坐实了“高手在民间”的流行语。子良先生是深圳市农科中心的会计师。他家学渊博,写得一手好书法,为街坊邻居、亲戚朋友写对联,写喜幛,退休后依然乐此不疲。

在印度国际大学中国学院成立80周年之际,郁龙余代表深圳大学印度研究中心赠送黄子良书法“天下大同”以示祝贺

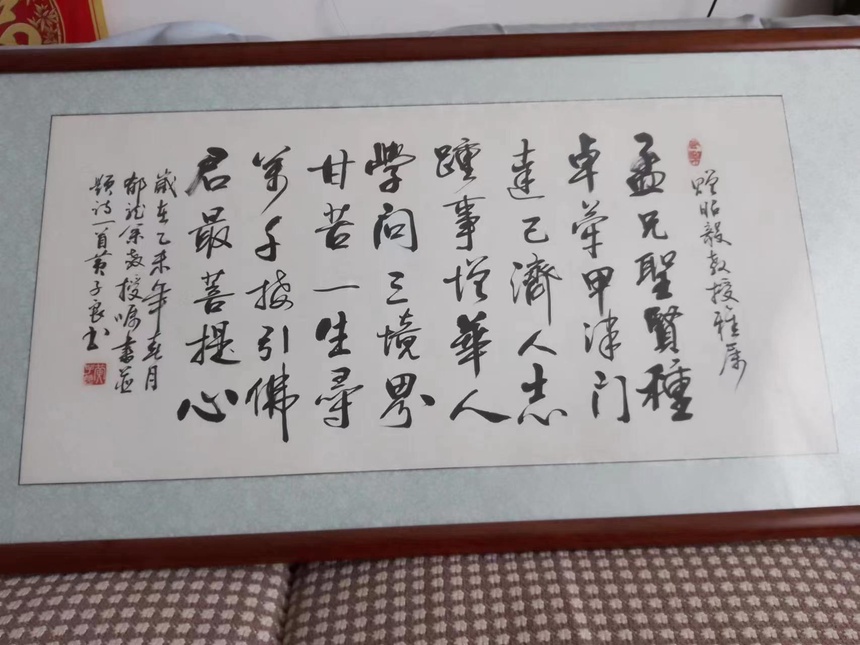

熟人好办事。我已经记不清请子良先生写过多少斗方、卷轴、贺匾,印象深刻的卷轴有送给印度总统的《世界一家》,送给国际大学阿伟杰德院长的《天下大同》,送给山东聊城大学季羡林学院的《羡林先生满七》,送给山西大学文学院的《赠孟教授昭毅兄》,我写作修改50年、今年由人民出版社出版的长篇小说《黄道婆》的书名等等。慕克吉总统的笑容,阿里杰亚所长的惊喜,聊城大学的珍藏,亢西民院长撰文隆重推介,都是子良先生书法魅力所致。我和印度研究中心受惠于子良先生之多,多到无法记清,无法回报。他对我们有求必应,但是不要润笔,不肯吃请,连笔墨纸砚也是自备自用。古话说,来而不往非礼也。怎样才能对子良先生多年的付出有所回报,哪怕只是万一呢?在苦思冥想多年以后,我请黄蓉老师把易水紫石砚转送给他。这样,让我心里多少得到了一点平衡。

去年,我在整理物品时又把端砚找了出来,把它送给了子良先生最疼爱的外孙——姚昆宏小朋友。不久,我手机里有了一张昆宏手捧端砚的照片,童真和喜悦的叠加。我立即回微信:中华美少年。牛年春节我写成了一首五言诗《赠昆宏小朋友》:

中华美少年,手捧端州砚;

一身精气神,书法有家传。

中华民族是世界上唯一历数千年而文化没有中断,长盛不衰的民族。因为她拥有了六个得天独厚的基本条件。其中之一就是创造并坚持使用汉字,而书法赋予汉字极大的生命力,必须大力弘扬。这是我这个不得书法其门而入的人,要写这篇《赠砚记》的最重要原因。(2020年2月15日)

黄子良手书郁龙余为孟昭毅七十寿诞赠诗

2022年10月,《书屋》执行主编刘文华先生约我为“书屋论坛”撰文。去年,我曾写过《中国人民为何相信马克思主义——习近平〈在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话〉学习心得》一文,于是在此基础上,增加学习“党的二十大报告”的收获与体会,以《马克思主义的中国化时代化》为题,写成了一篇8000字的文稿。按照编辑部一篇主题论文、一篇作者介绍、一篇书法作品的“三件套”模式,作者介绍由刘朝华博士来完成,我自己还得提交一篇手书。

于是,我找出多年前办公室蒋慧琳老师给买的“秀丽笔”,将《印度文化论·绪论》的第一句,抄了一遍,拍了照和文章一起发给文华先生。没想到他很快回微信说:文章待打印后细读,书法作品拿得出手。还给了个翘大拇指的表情包。我回微信说:我没有多少优点,但从不说谎,就是季羡林先生讲的“假话全不说”。这次所谓的书法作品是我的第一次,完全是被你文华先生逼上梁山。我曾写过一篇《赠砚记》,就是讲自己不会毛笔字而将两方有故事的砚台送人。过几天,将此文发给你,以博一笑。

深圳大学印度研究中心朱璇、吴蔚琳博士由尼尔玛拉·夏尔玛教授陪同,拜访印度前总统慕克吉先生,向其赠送《郁龙余教授荣获第二届“杰出印度学家”奖》册子及黄子良书法作品“世界一家”。当然,我的这个第一次,收获还是很大,对书法和书法家有了更深的认识。要真正写好字,手、眼、身、法、意都得调动起来,在瞬间巧妙配合,才能写出得意作品。所以,古今真正的书法名家屈指可数,而让他们由衷称许认可的得意之作更是凤毛麟角。

物以稀为贵。书法之美,只可意会,难以言传,更难模仿,熟能生巧,但弄巧只能成拙。古人云:文章本天成,妙手偶得之。将文章二字改为书法,岂不同样切贴!总之,我有了这第一次,对中国书法、书法家比以往更加敬畏、更加崇拜了。宝剑赠英雄。几年前,我将两方砚台送给民间著名书法家黄子良先生及他的外孙,说明我颇有一点自知之明。若夸大一点说,不失为当代书法界一段新的佳话。

2015年11月21日,时任印度总统慕克吉在总统府亲切会见出席首届世界印度学家大会的郁龙余教授(前排握手者,左郁龙余、右慕克吉)

【作者简介】郁龙余,深圳大学教授,国际著名印度学家,中国印度文学、中印文化关系研究专家,曾任中国中外关系史学会副会长、中国印度文学研究会会长、中国南亚学会常务理事、中国比较文学学会常务理事等职。现任深圳大学印度研究中心主任。2016年12月1日,被印度总统慕克吉于总统府举行的仪式上,亲自颁授“杰出印度学家”奖。

(供图:深圳大学印度研究中心)