中传云资讯系统

中传云资讯系统艺术 | 民族歌舞剧《烽火家书》:13封家书抒写有情有义的左权将军

以抗日将领左权将军的13封家书为线索创作的民族歌舞剧《烽火家书》近日在山西太原首演,这是继《太行奶娘》之后山西省左权县推出的又一部红色大戏,同时也是左权县正在打造的“抗战三部曲”中的第二部。

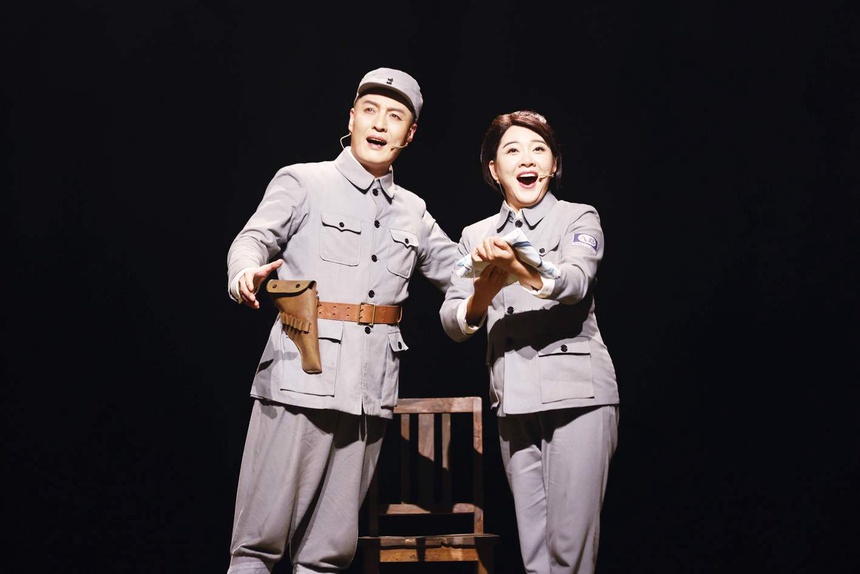

民族歌舞剧《烽火家书》剧照 张学军/摄

一封封浸透着亲情、爱情、家国情的斑驳家书,一曲曲散发着泥土芬芳和烟火气息的动听唱段,一帧帧镶嵌着“晓嚎步”“蝴蝶扇”等非遗元素的舞蹈画面,在两个小时的演出过程中不时打动着观众的心。

以家书塑造有血有肉形象

左权县原名辽县,1942年5月25日,左权将军以身殉国,年仅37岁。为缅怀左权将军,辽县于当年易名为左权县。

为左权将军写一部戏一直是当地老百姓的愿望,然而左权将军戎马一生、充满了传奇色彩,从哪里写起、选取怎样的角度去写,是困扰编剧杨启舫的难题。经过几次采风,在麻田八路军总部纪念馆里,左权将军生前写给母亲和妻子的13封家书深深地打动了他。“那些写于战火硝烟中的家书透着一种强大的信息,既能看到一个共产党高级将领的韬略胆识,又有他对母亲、对妻儿柔情的一面。因此,我决定把剧情的时间浓缩在他牺牲前在太行山转战的3年里,以家书为主线,设定太行山、延安、醴陵老家3个场景,通过左权与母亲、妻子的家书对白来推进剧情。”杨启舫说,最终他决定,以小角度描写抗日战争宏大的题材,用小切口展现共产党人面临国恨家仇时的选择,从细腻的情感出发塑造一个敢恨敢爱、有血有肉的大将军。

《烽火家书》由“序”“太行为证”“岁月峥嵘”等六部分组成,在每一幕之间,用多媒体、画外音等戏剧手段呈现家书的真实手迹,让身在太行山的左权将军与远在延安的妻子刘志兰、身处湖南醴陵的左权母亲展开时空对话。

《太行奶娘》主创再聚首

左权县十分重视文化建设,《太行奶娘》《烽火家书》《战地黄花》正是左权县不遗余力打造的“抗战三部曲”。11年前,由中国铁路文工团总导演杨梅执导,时任中国铁路文工团总团长、国家一级作曲孟卫东作曲,剧作家杨启舫编剧,国家一级舞美设计任冬生担任视觉总监的《太行奶娘》首演引起轰动,至今已演出数百场。11年后,《太行奶娘》的4位主创再度相聚,推出《烽火家书》。

此次再次回到左权,牵手左权县开花调艺术团完成《烽火家书》,令杨启舫感触颇深:“将最能代表左权这片红色历史的左权将军这个人物搬上舞台,这个愿望终于得以实现。”左权民歌是《烽火家书》的灵魂,同样是第二次来到左权的孟卫东对左权民歌有着极大的偏好,在使用左权民歌时尽可能保证它的原汁原味。任冬生此番为《烽火家书》打造了一个极具烟火气和英雄气质的舞台,尤其是舞台两侧矗立的两块岩壁,上面刀凿斧砍的岁月痕迹冷峻刚强,像极了左权将军以及太行山人不畏强敌、英勇不屈的坚强性格。

小花戏满台尽是大歌舞

《烽火家书》在用13封亲笔家书串联成剧的同时,在残酷的战争间隙大量展现了左权地区浓郁的风土民情、醉人的歌舞表演,尤其是“晓嚎步”“蝴蝶扇”等非遗项目的有机融入,更是给该剧打上了清晰动人的左权印记。

杨启舫认为,《烽火家书》中大量采用小花戏、左权民歌等艺术元素,既是对太行山百姓献身革命、支援抗战的一种赞颂,也能够更好、更传神地表达左权与妻子、母亲之间难以割舍的美好情感。

孟卫东透露,左权民歌太丰富了,此次在舞台导演的戏剧呈现上,既保留了小花戏灵活有趣的原始样态,又融入了当今最前沿的戏剧语汇和技术手段,使整个剧目在不失质朴和真诚的前提下发展创新,让左权这位无产阶级革命家的形象更加血肉丰满。

为更加真实生动地塑造人物形象,杨启舫没有生硬地突出左权高大的革命英雄形象,而是用大量的笔墨抒写了夫妻之情、母子之情。杨梅认为,用人性的光芒照亮战争的残酷,“这样的左权更加立体,更加血肉丰满、真实可信。”

“好嗓子”会聚一堂

《烽火家书》的演员队伍中有来自北京的歌唱家,但绝大多数都是左权县开花调艺术团的演员。中国铁路文工团土家族歌唱家刘爱玲在剧中扮演左权的母亲。戏中,儿子左权在抗战前线,而老母亲则守在湖南醴陵的家中,在担心和期盼中等待着儿子平安的消息,那一封封从前线寄来的信就是老人家活下去的勇气和信念。在窗前、在纺织机旁、在昏暗的油灯下,刘爱玲饰演的左权母亲手捧家书与远在炮火硝烟中的儿子隔空对唱,将这位老母亲内心的孤独、希冀以及渴盼战争胜利的坚定信念表现得淋漓尽致。

女高音歌唱家尉金莹曾在《太行奶娘》中扮演向红,此次她扮演左权将军的妻子刘志兰。相比11年前,她的演技与唱功更加成熟。她扮演的刘志兰既有传统女性的温婉善良贤淑,又有女性革命者的坚毅与顽强。

除了两位从北京来的演员,当地演员的表现也可圈可点。剧中左权扮演者郝利宏是国家级非遗项目开花调省级代表性传承人,从大戏一开场一直到左权牺牲,郝利宏的每一场戏、每一个唱段都有极高难度的高音,而他驾轻就熟、完美呈现。

舞台上除了专业演员,还有相当数量的非专业演员,他们的表现同样给人惊喜。群众演员将地道的山歌小调唱得原汁原味,他们塑造的八路军战士和淳朴村民活灵活现,得到了观众的交口称赞。