中传云资讯系统

中传云资讯系统南方观察 | 让南曲之花盛开校园

民间文艺是开在美丽乡村和历史深处的花朵,而赓续传承则是一条不能剪断的脐带,一束永不能熄灭的星火。

“以传承为天职,无怨无悔!”这是年近六旬的长阳南曲传承人谢克富,2015年在民间艺人座谈会上发言的第一句话。

“梧桐叶落金风送,海棠堰里海棠红。三板一眼半夜歌,吊脚楼里曲痴梦。”谢克富出生在湖北省宜昌市长阳土家族自治县资丘镇一个小地名叫海棠堰的南曲世家,曾被评为“县级优秀传承人”“南曲大师”和“市级非物质文化遗产项目南曲代表性传承人”。

2013年,他和他的杨家桥民间文艺协会的伙伴们,参加了国家民委、文化部在北京举办的“中国少数民族非物质文化遗产展示周”活动。他们精湛的弹唱功底和传神的击板神韵,让京城观众和外国友人驻足展场、沉醉忘返。

谢克富曾说“野花也是花,闻起来更香。南曲是我们老祖宗传下来的一宝,可不能在我们手里搞丢哒哟”!

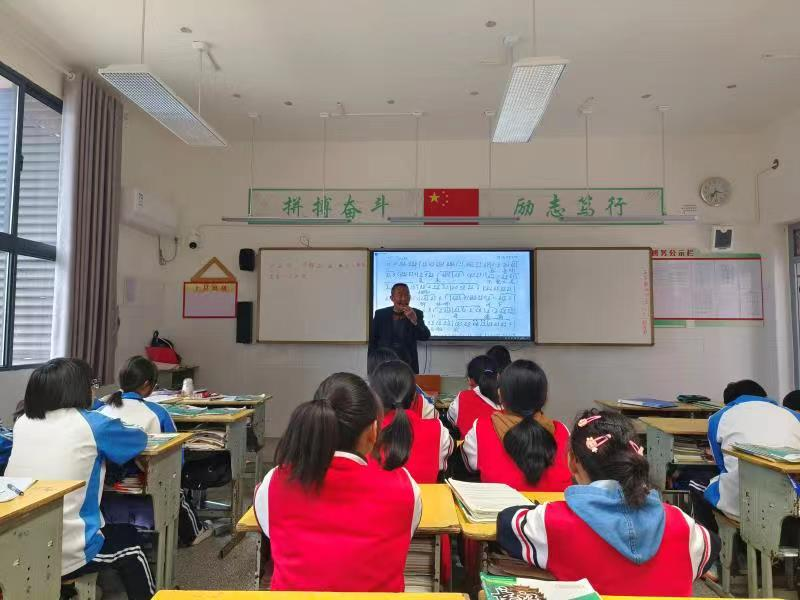

2014年,当资丘中心校、资丘小学、希望小学聘请他为长阳南曲授课老师时,谢克富竟高兴得几夜未眠,他就像一位将军有了疆场,一匹骏马有了草原,带着他祖传的三弦,从此扛起了“民族文化进校园,民间艺人上课堂”的重任。

他铆足精神,从农忙中挤出一切可以挤出的时间,在家精心准备,把桌椅、家人当学生模拟授课;遍访当地老艺人,不分昼夜地反复琢磨唱腔、唱词和弹唱指法。

功夫不负有心人,当他以农民身份走上讲台时,他生动活泼、充满魅力的南曲讲解和教唱,诙谐幽默又不失严谨的纯朴风韵紧紧抓住学生的心,让所有师生如痴如醉,就连那些资深老师也对他的传神技艺和授课方法交口称赞。

在进校授课期间,他的爱人覃福寿不得不承担更多的家务与农活,有时深夜还陪着练习。他把传承授课带徒当作天大的事,从不请假,不迟到早退,无论酷暑严寒,还是刮风下雨,不管农活多忙,不管山路多远,不曾有半点迟疑。

2016年初冬的一天是进校的日子,大雨下了整整两天两夜,早上六点钟还没有停歇的迹象。谢克富吃完早饭,收拾好教具,看着锅盖般的天空,想着雨天路滑,原来90分钟的泥泞路程可能需要延迟半小时。于是穿上雨衣,戴上摩托车头盔,提前半个小时出发了。

一路上,雨水打得他睁不开双眼,凛冽的寒风刮在脸上像针刺般生疼,但学生渴求的眼神让他不能有丝毫犹豫和退缩。

当他一头扎进雨帘,奔驰在坑坑洼洼山路上时,突然隐隐传来响声,一种和平常不一样的感觉,让他的心揪了起来,他下意识地猛一拧油门,摩托车箭一般冲到百米开外,当他听不到响声停下来回头观望时,只见他刚经过的道路被近千方的泥石淹没,那场景令他冷汗直冒。

天赐两秒,谢克富与死神擦肩而过。这天,他上课还是没有迟到,他的笑容与学生的笑容辉映着——“春去夏来,不觉又是秋,柳林河下一小舟,渔翁撒网站立船头……”美妙而悠扬的歌声,让冬日的教室温暖如春。

谢克富始终牢记自己是一名市级非遗项目长阳南曲传承人,为调动周边村民学南曲的热情,解决本村长阳南曲传承无固定场所的问题,2015年,他把卖蔬菜为儿子攒下结婚用的6.5万元钱拿出来,建起了一座古色古香、与南曲韵味相合的土家吊脚楼,借用南曲《渔家乐》中“南腔北调任咱唱”这句词,命名“南腔北调楼”。

如今,这座小楼被县政府挂上“非物质文化遗产传承基地”,被县民宗局、资丘镇政府挂上“土家民间文化传习园”的招牌。

小楼昨夜又东风,南曲悠扬月明中——夜阑人静,吊脚楼里,三弦叮咚,村中男女老少南曲爱好者相聚于此,谢克富口中的“野花”在这里山花烂漫。

虽然他建楼欠下几万元的债务,经济拮据,心里充满了对家人的愧疚,但他却风趣地说:“这座楼承载着传承民族民间文化的使命,文化传承是千秋大业,花钱受罪也值!” 一句朴实的话,足见一片冰心在玉壶。

文化需要自信,文化需要繁荣,而首要的是在民间、是在儿孙们中间赓续传承。谢克富正用他的执着和使命感,诠释着“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

老骥伏枥,志在千里。让南曲走得更远,让南曲之花在校园盛开,在少年儿童年轻人中传承,是渐入老年的谢克富的今生夙愿!

(本文原载知名作家温新阶、高级教师秦娥夫妇创办的文学类微信公众号《印象红磨坊》)

【作者简介】

高岸东,男,湖北长阳乐园人。粗犷豪放于外,柔软上善于内。在对法治、经济、行政进行理性思考之余,于心灵静处暗植一株文学的茉莉,只沁芳香,不附名利。在各级各类媒体上有数百散文、小说、诗歌、论文、新闻、演讲等作品面众。

刘俊玲,女,湖北长阳非物质文化遗产中心工作人员,曾为歌舞剧团文艺工作者,爱好文艺表演、节目主持、演讲。

(供图:本文作者高岸东、刘俊玲)