中传云资讯系统

中传云资讯系统“曹雪芹家族、《红楼梦》与大运河文化”学术研讨会在扬州举行

由世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)、北京市文物局指导,北京曹雪芹学会、北京大学曹雪芹美学艺术研究中心、扬州文化研究会、扬州大学、江苏省红楼梦学会、中国民主建国会扬州市委员会共同主办的“曹雪芹家族、《红楼梦》和大运河文化”学术研讨会于6月19日至21日在江苏扬州举行。

来自国内外的50多位红学家齐聚一堂,围绕《红楼梦》与大运河文化的研究维度、《红楼梦》的文本阐释与当代传播、曹寅与扬州地方文化建设、当代红学的传播困境、“红楼梦精雅生活”的内涵与实践等话题展开研讨。会议由扬州大学文学院院长王定勇教授主持,世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)执行副主席陈扬、北京曹雪芹学会顾问王立平、扬州大学原党委常委陈亚平、北京曹雪芹学会创会会长胡德平等领导出席了开幕式。

陈扬表示,扬州是与大运河同生共长的城市,而曹雪芹创作的《红楼梦》是中国传统文化的百科全书,是扬州大运河文化“见物、见人、见生活”最好最重要的体现之一。

谈到《红楼梦》与扬州的关系,王立平感慨地说:“我来过扬州很多次,最早是80年代初排《红楼梦》电视剧的时候,我随剧组到扬州,第一次领略了扬州独特的文化和风土人情。元妃省亲那场戏选在瘦西湖拍,就是看中了扬州的园林景致。那时我的音乐创作还没有完成,他们在那里拍戏,我就一个人就在瘦西湖边漫步,猜想当年的景象,揣摩未尽的音乐语汇,别有一番感受。尤其是瘦西湖上的二十四桥,曾唤起我对这座历史名桥的鲜活记忆。有一年我为一个舞台剧做曲,就用了杜牧的诗:青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋,二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。很遗憾后来这个剧没有上演,不过这个曲子还是很好听的。除了独特的园林景观外,扬州的传统戏曲也独具魅力。有着300多年历史的扬剧就是一个颇具特色的地方剧种,它集民间歌舞、小戏花鼓戏、扬州清曲和地方民歌小调于一身,曲调丰富、雅俗共赏。在2013年在北京植物园举办的曹雪芹文化艺术节上,扬州的演员演出了扬剧《扬州旧梦》,讲的是曹雪芹从北京沿着运河南下,由扬州渡江到镇江,经过扬州的瓜洲渡,因为大雪封船,在瓜洲停留的故事,曾给我留下了深刻的印象。扬州与《红楼梦》的渊源吸引我再次来到扬州故地重游。”

胡德平从《红楼梦》结合元朝为何要修京杭大运河?历史上的扬州怀古诗,题壁诗中的“锦帆泾”等几个小故事,历数李商隐、皮日休笔下大运河上的锦帆飘荡,指出薛宝琴、李商隐、皮日休这三位诗人在不同层面上所表达的对大运河古今交融的感悟,剖析了精神文化产品的消费特点,以及大运河在历史中的文化意向。在他看来,人们对精神文化产品越消费,就越能够衍生出新的精神文化产品,正所谓推陈出新、古为今用。本次研讨会将是研究曹雪芹家族历史的一个新起点,因为会议上要发布《曹寅全集》中《楝亭集》《曹寅戏曲集》《曹寅奏疏集》出版的新书。曹寅在扬州做过两淮巡盐御史,在这里编过《全唐诗》《佩文韵府》和江南文人有广泛的交往。要读懂曹公笔下《红楼梦》,离不开对曹雪芹家族历史的探寻,也离不开曹家沿大运河在南北各地留下的文史印记。

中国艺术研究院红楼梦研究所所长、《红楼梦学刊》主编孙伟科则从《红楼梦》与大运河文学关系的断想这一角度,深入阐述了曹雪芹家族以及小说文本与大运河的关系。他认为,红楼梦对大运河的描写分为直接描写和间接描写。其中,直接描写是以建筑描写为主。小说作者目之所见耳之所闻,身之所立是借助于艺术形象的塑造以及人物视角实现的;间接描写是客观叙述的不意描写,有意描写的对象,我们往往要分析作者赋予它描写的对象的意图,表现出了主观性、倾向性,客观描述的是作者无意描写的对象,客观意义更大,因此也具有更大的历史认识价值。可以说,《红楼梦》中大量的环境描写与大运河有着密切的关系,书中很多江南文化的元素都体现在大运河的沿线上,杭州、扬州、常州、苏州、无锡、淮安、通州都是大运河的重要节点,将这些地理地名串联起来,就是生生不息、贯通南北的大运河。曹公小说中写到的南甄家、北贾家,一南一北,正是中国的“双城记”,可与狄更斯笔下的巴黎、伦敦的故事相媲美。而《红楼梦》中的美食故事,更是令人回味无穷。在他看来,大运河将红学和曹学重新连接,曹学以历史学为主、文学为辅;而红学则以文学为主、历史学位辅。

曹雪芹的祖父曹寅在扬州工作时,曾留下了很多记录日常生活情态的诗文,为曹雪芹创作《红楼梦》提供了家族文化的积淀。对此,北京曹雪芹学会秘书长、《曹雪芹研究》副主编位灵芝从传播和传承曹雪芹的文化精神的角度,探讨了践行红楼梦精雅生活对改善现代人生活方式的影响。她认为,曹雪芹创造了“天上人间诸景备”的大观园,宝玉和众姐妹们沉浸其中琴棋书画、诗酒茶花的日常生活,体现着曹雪芹的人生理想和中国文化的风雅,这种生活包容个体的性情禀赋,融汇物、情、理,是一种超越世俗功利的审美生活,可以概括为“红楼梦精雅生活”。这种精雅生活是一种超然物外的审美生活,与财富多寡无关。它继承了中国传统生活美学的意境,脱去了传统文人仕途经济的思想窠臼,注入了以“情”为中心的生活观,焕发出新的人性光芒,体现出“以情御物、以物达理、物情两忘、我自安住”的特点,直接将生活境界提升到诗意栖居的高度。为了让现代人更直接地感受红楼梦精雅生活,近些年,曹学会在国家植物园曹雪芹纪念馆西侧和樱桃沟退谷的“凸碧堂”设置芹溪茶舍,复现红楼梦中人的生活场景,人们在这里可以素手泡茶、精读文本、描红诗帖、静心香篆、古琴赏弹、绿窗敲棋、彩绘风筝、巧制香囊等,从中体味怡然自得的审美情趣和触手可及的精雅生活。这种审美层次的生活,不仅是功能性地维持生命存在,更是个体寄寓情感、安顿身心的法门,也因此在一代代人的生活上,实现《红楼梦》文化鲜活的传播与传承。

为期两天的研讨会分四场进行。来自中国台湾、马来西亚等地的近三十位专家学者,围绕曹雪芹家族、《红楼梦》、扬州和大运河文化等课题,相互交流研究进展,展开热烈的学术讨论。第一场大会研讨聚焦于《红楼梦》与大运河的渊源。与会专家学者深入探讨大运河的历史、文化、艺术等方面与《红楼梦》之间的关联,并分析其在文化传播交流中的重要作用。这场研讨会揭示了曹雪芹作品与地域文化之间的紧密联系;第二场大会研讨围绕曹雪芹家族脉络与扬州的文史渊源展开。通过深入探讨曹雪芹祖父曹寅及亲友在扬州的活动轨迹,以及扬州在《红楼梦》中的呈现形式,与会专家学者从历史背景和文化传承的角度展开研讨,从多层次、多视角提供了解读曹雪芹生平与作品的途径;第三场大会研讨的主题是《红楼梦》这一伟大作品的当代传播与表达。会上,各位专家学者就如何将《红楼梦》这一经典作品以多种形式传播给当代社会展开热烈的探讨。从北京、南京到海外,从二十世纪八十年代直至今天,围绕《红楼梦》展开的关于文化产品、旅游推广和精雅生活方式的探索,从未止歇;最后一场大会研讨围绕《红楼梦》小说作品以及曹雪芹祖父曹寅的文学创作展开。与会专家学者从不同角度探讨曹氏祖孙文学作品的叙事手法、人物形象、艺术延展等方面的研究成果,并分享各自对于作品的解读和理解。

论坛上,与会专家分别从不同视角阐述了《红楼梦》与大运河的文化根脉和历史渊源。天津师范大学教授赵建忠作了《运河文化视域下<红楼梦>南北风俗书写的再思考》的主旨发言;中央民族大学教授曹立波就《红楼梦人物的时间符号和运河信息》发表演讲;江宁织造博物馆常务副馆长黄晨作了题为《向美而生、四时明媚——以江宁织造博物馆为例谈当代红学的当代表达》的发言;台湾红楼梦研究学会会长朱嘉雯以《水磨、水韵、水做的骨肉——<红楼梦>昆曲与大运河》为题,阐述了《红楼梦》中的昆曲艺术与大运河文化带的渊源;来自马来亚大学《红楼梦》研究中心的谢依伦研究员围绕《当代红学传播困境:新加坡“竹叶青”<红楼梦>专题因受众而腰斩(1979-1982)》这一话题进行了深入阐述。与会专家一致表示,大运河是宝贵的遗产、流动的文化,《红楼梦》的“根”在大运河,红楼女子又都是水做的,她们赋予运河文化以流动的情韵,红楼梦的研究、资源转化、文旅融合均离不开大运河文化。目前,大运河文化带建设已上升为国家战略,作为大运河文化重要组成部分的曹雪芹家族文化及《红楼梦》,也将面临走向世界的重要机遇和新的挑战。今后,海内外的红学家们将携起手来,群策群力,共同将《红楼梦》与大运河文化研究推向深入。

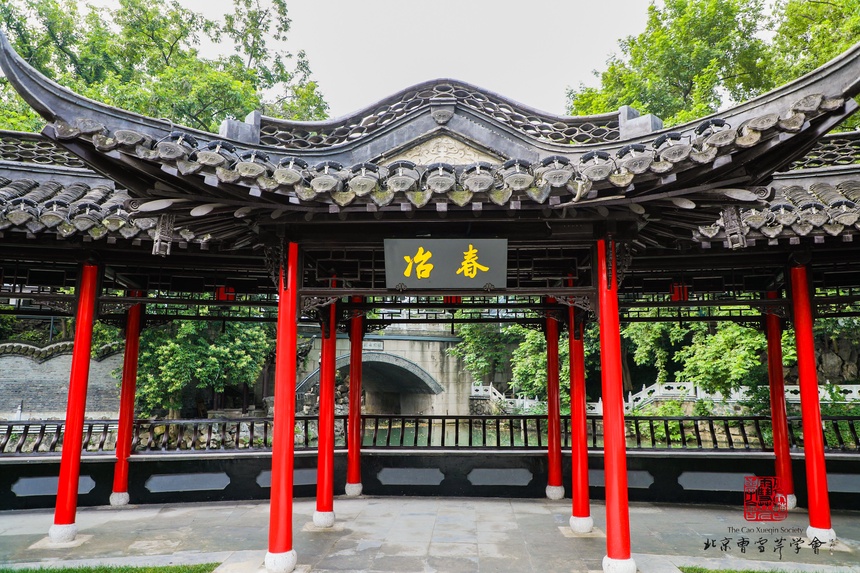

研讨会后,与会红学家在北京曹雪芹学会的精心安排下,在扬州实地考察了中国大运河博物馆,感受了独具江南特色的冶春文化雅集,品尝了扬州冶春餐饮股份有限公司的红楼宴,并在当年拍摄87版《红楼梦》“元妃省亲”的扬州瘦西湖畔参加了“曹寅全集”的首发式,及“曹雪芹家族与《红楼梦》文化展暨沈琳、陈林’红楼人物’书画展”。“曹雪芹家族与《红楼梦》文化展”通过梳理曹雪芹家族脉络,讲述曹家与扬州、大运河之间的深厚渊源,从社会、文化、历史等多个面介绍曹雪芹写作《红楼梦》的来龙去脉,并进一步探寻《红楼梦》与人的关系,为观众呈现一部有温度的《红楼梦》社会阅读史。“沈琳、陈林’红楼人物’书画作品展”旨在展现画家沈琳和书法家陈林对红楼文化的笔墨意趣。两位艺术家分别以红楼人物为创作母题,一位通过丰富的古典油画色彩描绘“红楼十二钗”人物的不同性格;一位通过中国书法所独有的线条变化营造对“红楼人物”的独特审美。整个展览,既有中国传统写意风格,又有西方艺术特点,别具一番韵味。通过展览,红学家得以更加全面地了解《红楼梦》这一经典著作背后的作者家世、地域文化和社会背景,领略两百多年来的《红楼梦》读者们跨越时空的精神印记。