中传云资讯系统

中传云资讯系统舆情关注:英歌舞、糖画、独竹漂......这些年轻人对非遗上头了

近年来,不少传承人开始在网络社交平台上展示非遗技术,有关非物质文化遗产的精彩作品不断走红出圈。一部分年轻网民不再只是默默围观,而是主动学习相关技能。竹编、苏绣、缠花,乃至英歌舞、糖画、独竹漂、太极拳......种种非遗相关视频刷爆短视频平台,“这些年轻人对非遗上头了”话题霸榜热搜。网友热评:年轻人的加入为非遗传承注入了新活力。

图源:网络

一、舆情统计与走势分析

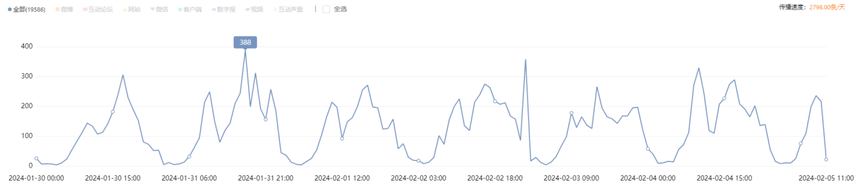

在中国文化传媒集团舆情监测系统,以1月30日0时至2月5日11时为周期,以“英歌舞”等为关键词进行信息检索发现,监测期内的舆情高点出现于1月31日19时,目前舆情热度有所回落。

图:舆情统计分析图

近期,“这些年轻人对非遗上头了”话题冲上抖音热搜榜。潮汕英歌舞、糖画小青龙、太极拳、独竹漂......种种非遗项目在年轻人中的喜爱度越来越高。

1月30日,有网友发布3D立体镂空糖画龙制作过程视频,称“这是我见过最震撼的龙”。视频引发热议,转发量超2000。

1月31日,@人民网报道,贵州一名女子身着红衣,在雪中表演独竹漂,氛围感拉满!“被红衣女子雪中独竹漂惊艳到”话题登上微博热搜榜第49位,阅读量超千万。网友纷纷惊叹:这是传说中的一苇渡江吗?@新华社、@中工网、@中国日报、@齐鲁晚报、@遵义晚报等媒体转发报道。当日,舆情实时传播量达到当日峰值,舆情实时传播量为388条。

2月3日,@人民网报道,近日,广东,一年一度的南山英歌开鼓仪式现场,小朋友组成的方阵气势如虹,刚劲有力。不仅如此,广东卫视还将潮汕英歌舞与大热曲目“科目三”结合起来,话题“潮汕英歌舞中的小朋友方阵太飒了”“潮汕英歌舞丝滑融合科目三”引发关注,综合阅读量超2000万。

截至2024年2月4日,从信息分布情况看,监测时间段内,监测到总信息16761条,微博1332条,客户端8249条,网站2516条,视频1749条,微信2566条。从媒体渠道来看,客户端和微信是舆情信息传播的主要渠道,分别占比49.21%和15.31%。

二、网民评论

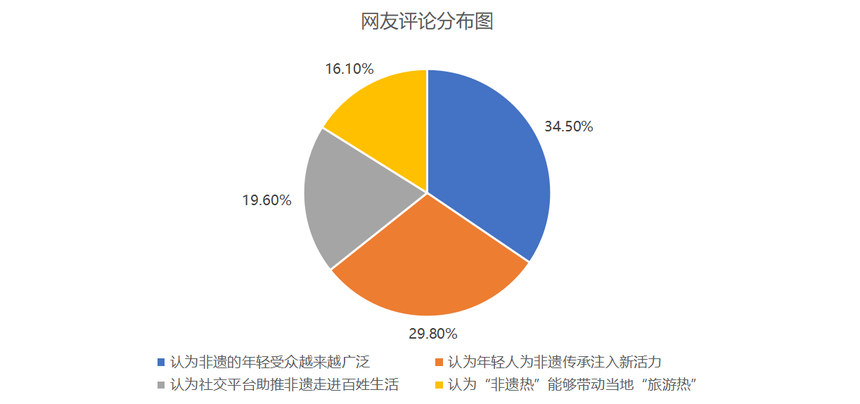

对与本次事件相关的“这些年轻人对非遗上头了”等话题的相关网络评论汇总后发现:

图:网民评论分布图

一是,认为非遗的年轻受众越来越广泛,占比39.10%,典型网友评论如下:

@民谣长城:作为年轻人,每年都会在抖音上看,特别喜欢这种传统文化!有人觉着土,我觉着并不是,反而显得人孔武有力,特别有朝气。

@浅议:超级“酷”的好么,越来越喜欢传统文化了。我发现,Z世代文化自信明显增强了,喜欢非遗这种传统文化的年轻人越来越多,非常欣慰。

二是,认为年轻人为非遗传承注入新活力,占比29.80%,典型网友评论如下:

@小傲慢:老祖宗留下的传统文化永远不能丢弃,不仅要发扬还要走向世界,看到这些年轻人参与并且爱上非遗,真的很欣慰,只有不断注入新鲜血液,我们的非遗才会焕发生机。

@ 兜兜转转:不知道这些年轻人是自发学习的还是家里传承的,弄得真好。我们国家的文化瑰宝终于被发扬光大了,以后有更多的年轻人加入,非遗也会越来越好。

@眸:看到传统文化在年轻一代传承发扬,内心特别激动,华流才是顶流,支持!

三是,认为社交平台助推非遗走进百姓生活,占比20.50%,典型网友评论如下:

@穿棉袄的老父亲:我是北方人,第一次看到,很喜欢看这种传统的舞蹈表演。感觉我们的很多非遗项目内容是非常优质的,之前的时候没有渠道宣传,现在通过短视频平台真正走进千家万户了。

@17年冬:为啥我看这种视频会头皮发麻,难道是血脉觉醒了?现在的短视频真的很好,一些小众非遗艺术也能为大众欣赏,传承人们都用起来啊,我们给你们点赞。

四是,认为“非遗热”能够带动当地“旅游热”,占比10.60%,典型网友评论如下:

@雨中不同:之前的时候,赵丽颖带火的簪花让泉州的蟳埔村一下子成为了旅游热门地点,说明好的非遗项目真的能够推动当地文旅融合。

@你路大娘:潮汕的“英歌舞”太好看了,想去现场观赏,顺便在当地旅游,相信很多人都有这种想法。

三、舆情点评

近年来,“国潮热”持续升温,作为传统艺术的非遗开始获得更多关注。抖音数据显示,非遗题材内容创作者中,80后占35%,90后占26%。如今,许多年轻人立志投身非遗传承事业,正在成为非遗创新发展的源泉活水。淘宝数据显示,四成的非遗手艺人是90后,大学本科以上的淘宝非遗手艺人和店主占六成以上。近期,“90后姑娘上演‘独竹漂’”“潮汕青年街头跳英歌舞”等短视频内容火爆网络,“这些年轻人对非遗上头了”话题引热议。

直播生态下,非遗搭上互联网快车道。数字化时代,种种新兴科技手段带动了“非遗+”,传承人们不断创新传播手段,加速非遗产品与现代社会审美的融合,推出兼具传统与潮流的作品,俘获更多年轻人的心,同时也带动了非遗产品的销量。抖音《2023非遗数据报告》显示,过去一年,抖音上非遗产品销售额同比增长达194%,在平台购买非遗好物的消费者数量为上一年的1.62倍,主要购买力是90后年轻一代。

“非遗热”激发“旅游热”。据报道,因瓷器走红的景德镇,已经吸引3万“景漂”汇聚于此。被明星带火的非遗“簪花”让泉州蟳埔村“一朝闻名”,村内周末和节假日日均人流量相当于往年的20倍,达到日均约2万人次。前几日大热的“潮汕英歌舞”也令不少网友直呼“想去现场看看”。可见,在年轻人之间“走红”的非遗等传统文化,正在成为促进文旅融合的重要推力。

如今,“老手艺”遇上新青年,古老与潮流正在碰撞出新火花,要让非遗长久“活”下去、“火”下去,各地应“趁热打铁”,争取把互联网流量转化为地方发展红利,助力当地文旅市场热起来、旺起来。平台要积极助力非遗传播,对非遗内容加强创作扶持与流量倾斜,助力以非遗为代表的传统文化走进大众视野。非遗工作者们一方面要将中华文化瑰宝“原汁原味”地传承下去,做好保护;另一方面要创新传播方式,将非遗与时代潮流元素结合起来,以吸引更多年轻人的目光。作为当代年轻一辈,我们在为非遗作品喝彩的同时,也要不断深化对非遗等传统文化的理解与认识,所谓“知之愈明,则行之愈笃”,只有深入了解非遗背后的历史人文、地理风俗,喜爱才会弥久恒远,文化自信才会根深蒂固。

责编:王晓琳 二审:唐志成 三审:赵婷