中传云资讯系统

中传云资讯系统红色报刊中的精神印记

北京《新青年》编辑部旧址:

现场听《国际歌》深受中小学生喜欢

中国文化报记者 刘源隆 文/图

▲ “历史上的《新青年》专题展”

《新青年》编辑部旧址(陈独秀旧居)坐落在北京市东城区北池子大街箭杆胡同,是一座面积不大的四合院,有北房三间、南房三间、靠街门倒座小房一间。1917年,陈独秀受聘为北京大学文科学长后便租住在此,《新青年》编辑部也从上海随迁此地。虽然面积不大,但这里却是新文化运动的主阵地之一、马克思主义在中国早期传播的重要场所。

2001年,陈独秀旧居被公布为北京市第六批市级文物保护单位。2020年3月,北京市将《新青年》编辑部旧址列为“北大红楼与中国共产党早期北京革命活动旧址”之一,进行保护修缮。2021年,电视剧《觉醒年代》的热播,让《新青年》编辑部旧址成了北京市的“红色网红打卡地”。如今,《新青年》编辑部旧址中设有“历史上的《新青年》专题展”和“陈独秀在北京专题展”。

“历史上的《新青年》专题展”分为“前言”“新文化运动的主阵地”“进步报刊的旗帜”“分化与抉择”“革命思想的先驱”“中共中央的机关刊物”“结束语”7个部分,集中展示《新青年》的历史地位和重要作用,体现《新青年》在新文化运动、五四运动以及推动马克思主义在中国传播过程中的重要作用。

“陈独秀在北京专题展”分为“任职北大”“战斗在新文化运动前沿”“在五四运动中”“南下建党”4个部分,简要展示了陈独秀的基本生平及在京期间的主要活动与历史作用。展览突出小而全、专而精的特色,汇集展出了陈独秀、李大钊编辑《新青年》时往来书信及编者、作者之间的通信手札,让观众了解和感受中国先进知识分子救国救民的初心和使命。

“在波澜壮阔的百年党史中,《新青年》的存在时间虽短,但它忠实地记录了共产党人的初心和使命。它的名字将永载史册。”《新青年》编辑部旧址讲解员介绍,青少年是旧址参观者的主体,尤其是周末和节假日,学生能占到半数以上。对此,展馆讲解员针对青少年观众专门开发编写了一套讲解词,通过增强故事性,让小朋友能听得懂、记得住。现场戴耳机收听《国际歌》也是深受中小学生喜欢的项目,展览现场,讲解员还会对学生进行指导和教唱。

为增强展馆的活性和黏性,更有效发挥爱国主义教育基地的作用,近年来,《新青年》编辑部旧址充分挖掘红色教育资源,切实加强思想道德教育、爱国主义教育、党史学习教育,开展了多种形式的主题活动。

今年2月,新学期伊始,《新青年》编辑部旧址(陈独秀旧居)推出了“开学第一课”主题教育,勉励青少年铭记历史、传承红色基因、厚植家国情怀;4月,《新青年》编辑部旧址又联合北大二院旧址(原北大数学系楼)于“世界读书日”当天开展了“品读红色经典 书写青春乐章”系列活动,带领青年进一步筑牢历史记忆、坚定文化自信。

五一国际劳动节的庆祝教育活动自然少不了《新青年》编辑部旧址。“国际劳动节”被正式引入中国,正是源自1920年《新青年》出版的“劳动节纪念号”。

今年“五一”期间,《新青年》编辑部旧址联合中国共产党早期北京革命活动纪念馆、北大二院旧址(原北大数学系楼)、中法大学旧址,共同推出以“觉醒新青年 建功新时代”为主题的红色之旅系列活动。活动充分发挥中国共产党早期北京革命活动主题片区旧址群红色资源优势,通过专场讲解、趣味答题、集章打卡等方式,让广大游客进一步了解中国共产党早期北京革命活动历史,感受伟大建党精神,汲取奋进力量。据了解,“五一”假期,《新青年》编辑部旧址共计接待游客2000余人次。

京报馆旧址:

“聆听四点钟”

中国文化报记者 刘源隆 文/图

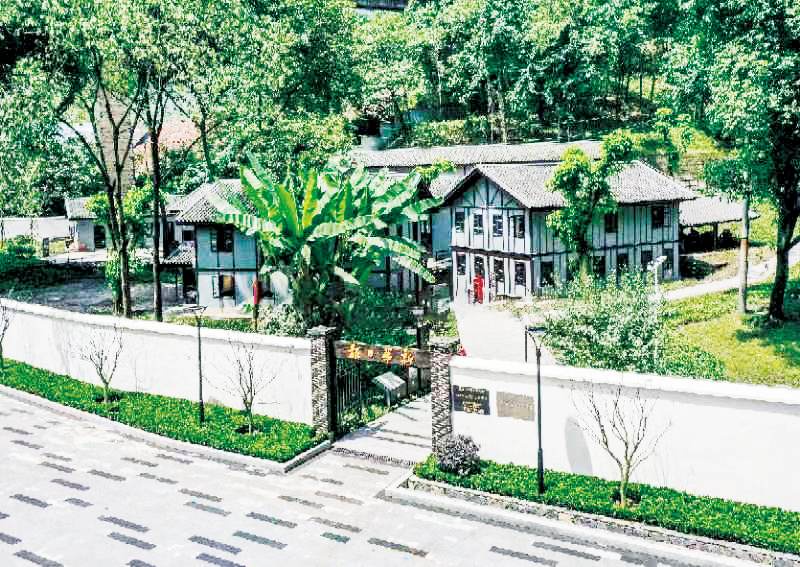

▲京报馆旧址

北京市西城区骡马市大街魏染胡同里,有一座中西合璧的独立二层小楼——京报馆旧址(邵飘萍故居)。这里是中国早期传播马克思主义的前哨,是传奇报人、革命志士邵飘萍创办的进步报纸《京报》的办公地旧址,是邵飘萍1916年后在北京的住所,也是31处中国共产党早期北京革命活动旧址之一。

北京市西城区政府于2018年启动京报馆旧址文物腾退工作,2020年完成文物修缮工作,并于2021年6月1日正式面向公众开放。京报馆由一幢坐东朝西的近代砖砌二层办公楼和一座坐北朝南的四合院组成。楼后是四合院,正房、两侧厢房和倒座房均为三间,是京报馆编辑部的一部分;东侧为邵飘萍故居,是一个坐北朝南的两进四合院。

走进京报馆旧址大门,“铁肩辣手”4个醒目的大字随即映入眼帘。展馆围绕“一代传奇报人”“一份传奇报纸”“一部党报党刊史”展开,设有“《京报》与京报馆专题展”“百年红色报刊专题展”“邵飘萍生平事迹专题展”3个专题展以及展现“报纸上的百年风云”报刊长廊。展览采用图文展板、多媒体、互动触摸设备等形式,介绍了一个传奇报人的短暂一生、一份进步报纸的坎坷命运,以及一段党领导下红色报刊的奋斗发展史。

为了讲好“新闻全才”邵飘萍的革命故事,重温红色党报党刊的百年历程,京报馆旧址和“北京之声·博物馆”项目组合作,于今年3月20日正式上线了沉浸式语音导览服务。

走进京报馆,拿出手机扫描二维码,即可收听由北京广播电视台主持人带来的沉浸式语音讲解服务。导览内容涵盖“京报沉浮”“党报的诞生”“长征中《红星》报随军出版”“《人民日报》的创刊”“邵飘萍生平事迹”等,清晰展现了党的新闻事业发展历史和北京地区报业发展的源流脉络。

3月29日,经过近3年的培育运营,京报馆旧址正式被北京市文物局挂牌“北京地区类博物馆”。京报馆旧址负责人王鑫介绍,该馆将充分发挥“类博物馆”作用,围绕“一人一报一馆”主题内容,开展丰富的主题教育活动。

近年来,京报馆旧址也不断创新基层党组织学习教育形式,传承红色报业文化精神。

1926年4月26日凌晨4点,传奇报人邵飘萍英勇就义。2021年,京报馆旧址与所在西城区椿树街道合作发起了“聆听四点钟”红色初心课堂,通过开展红色故事分享、为民解忧破难题技能大比拼等活动,创新基层党组织学习教育形式,传承红色报业文化精神。

截至目前,“聆听四点钟”红色初心课堂已组织辖区党员群众开展特色文明实践教育活动百余场,激励来访者坚定理想信念,传承好红色报业文化精神,做勇于担当民族复兴大任的时代新人。“在现有和椿树街道联合举办的‘聆听四点钟’红色初心课堂基础上,我们将持续升级活动内容,联合区内各级资源走出去,将京报馆的红色历史介绍给广大群众。”王鑫表示。

今年5月4日青年节当天,京报馆旧址与北京印刷学院“大思政课”实践教学基地正式揭牌,并开展了以“五四运动中的邵飘萍”为主题的思政课现场教学。北京印刷学院的青年学子通过走进百年前的《京报》编辑部,接受了一次邵飘萍“铁肩担道义,辣手著文章”新闻职业精神的洗礼。

“在这样一个有特殊纪念意义的历史时刻,在这样一个与五四运动密切相关的重要场所开展‘大思政课’实践教学,凸显了‘大思政课’鲜明的思想导向。”北京印刷学院副院长刘益表示,学校将与京报馆通力合作,努力打造北京高校“大思政课”校外实践教学基地样板,为北京市持续推进“大思政课”综合改革试验区建设贡献力量。

武汉龙源红色报刊博物馆:

历史风云鲜活起来

中国文化报驻湖北记者 瞿祥涛 文/图

▲ 武汉商学院师生在武汉龙源红色报刊博物馆参观学习

“这次参观对我来说是一次思想上的升华。当我看到那些泛黄的、写满历史的报刊原件时,深深体会到中国共产党一路走来的艰辛和伟大,也激励着我们青年人努力学习,将来回报社会。”5月9日,在参观完武汉龙源红色报刊博物馆后,来自湖北大学通识教育学院的学生钱威发出这样的慨叹。

武汉龙源红色报刊博物馆位于湖北省武汉市蔡甸区,历经3年筹划建设,于2021年6月30日开馆,献礼建党百年。展厅面积达2600余方平米,分为“中国共产党创立时期报刊”“大革命时期报刊”“土地革命战争时期报刊”“抗日战争时期报刊”“全国解放战争时期报刊”“社会主义革命和建设时期报刊”“改革开放和社会主义现代化建设新时期报刊”“新时代报刊”8个单元,以1000余件报刊为载体,运用全息投影、场景复原、体验互动等多种形式,全面展示了中国共产党历经百年发展壮大的历史画卷。

该博物馆负责人介绍,武汉龙源红色报刊博物馆由民营企业家何正亮创办,其曾祖父何羽道烈士先后投身于护法运动与五四运动,大革命失败后毅然加入中国共产党,在掩护共产党人安全转移之后不幸被捕,惨遭国民党反动派杀害,为中国人民的解放事业献出了宝贵的生命。“这座博物馆,既源于何正亮的红色情怀,也体现了企业的社会责任与担当。”该博物馆负责人表示。

进入展馆,犹如穿越一条百年的时空长廊。序厅的毛泽东等历史人物的雕像映入眼帘,其背后是《新青年》《红色中华》等几个巨型杂志报纸的模型。雕像斜前方不远处还设置了互动体验,观众可与身后的雕像合照,体验登上报纸头版头条的感觉。

“中国共产党创立时期报刊”展厅内,陈列着五四运动时期的重要杂志《新青年》,还有通过蜡像重现毛泽东主办《湘江评论》的历史场景,生动再现了五四运动前后中国先进青年宣传马克思主义的恢弘历史。

据了解,1919年的五四运动极大地促进了以反对封建思想、宣传新思潮为中心内容的报刊的涌现,并产生了广泛的影响,至中国共产党成立之前,全国各地创办的此类报刊约有500种。

“全国解放战争时期报刊”展厅内,有这样一份重要报刊——1949年4月25日《进步日报》刊登的“南京解放”的消息,宣告国民党政权覆灭。“社会主义革命和建设时期报刊”展厅内,一份泛黄的1949年10月2日的《人民日报》,刊载着开国大典的盛况,令人心潮澎湃。

1915年出版的《青年杂志》、1916年出版的《新青年》创刊号原件、1923年出版的《中国青年》、1925年出版的《热血日报》第1期原件……从激情燃烧的建党初期,再到如今的奋进新时代,武汉龙源红色报刊博物馆内一件件报刊藏品述说着一段段波澜壮阔的历史风云。

在各个单元之间,博物馆通过蜡像重现毛泽东主办《湘江评论》、瞿秋白主编《新青年》以及邓小平主编《红星画报》等历史情景,栩栩如生的人物造型、还原历史的场景设置,让历史鲜活起来。

馆内设置的互动体验装置,使观展更添趣味。在可触摸式的阅报机上,轻点选择,一张张泛黄的报纸即跃然屏上。站在不同的红色圆点,即可观看不同历史事件的视频,LED屏联动人体动态识别,增强观众的体验感。

依托丰富的藏品资源,博物馆还打造“大思政课堂”,并开展多样的社教活动。该博物馆负责人介绍,武汉龙源红色报刊博物馆已被列为湖北省委党校共建教学实践点、武汉大学马克思主义实践教学基地。目前,日均接待团体观众五六批,今年已接待观众近万名。

“围绕打造武汉红色文化新地标、爱国主义教育新基地、中小学生研学新课堂、报刊党史研究新阵地的目标,我们将不断推动自身高质量发展。”该负责人表示,下一步,将向扩大志愿讲解队伍和打造报刊党史研究新阵地两个方向发力,鼓励社会各界积极参与志愿讲解活动,在实践中学史增信,做新时代的中国红色故事传播者,并紧密联系高校,丰富党史研究成果。

重庆《新华日报》总馆旧址:

奋战在国统区的“新华方面军”

侯文斌 熊 帅

▲《新华日报》总馆旧址重庆红岩联线文化发展管理中心供图

重庆《新华日报》总馆旧址位于重庆市渝中区虎头岩村,是一座依山而建的5栋竹木、土木结构小楼。这里,曾会聚着一群“笔尖战士”,他们扎根这片中国共产党在国民党统治区的重要新闻舆论阵地,以纸为枪、以笔为弹,宣传着中国共产党抗日主张,传播先进思想文化,动员全民族抗战……

《新华日报》于1938年1月11日在武汉创刊,后因武汉沦陷,迁往重庆。《新华日报》迁到重庆后,馆舍曾位于重庆城区的苍坪街和西三街,1939年,因日军大轰炸,馆舍被毁,迁至渝中区化龙桥虎头岩,与《群众》周刊合署办公。在这里,“新华方面军”写稿、编辑、排字、印刷、装订,共出版发行了2700余期,用一张张报纸吹响抗战的号角、替人民发声,深受国统区人民欢迎。

抗战时期,中共中央南方局领导下的《新华日报》是中国共产党在国民党统治区唯一公开出版发行的机关报,也是中国共产党在国民党统治区发行时间最长、发行量最大、影响最广的报纸。

据了解,由于国民党新闻检查机关经常无故删改和检扣《新华日报》送审的稿件,报社人员采用了一种特别的编辑方式——开天窗。

每当稿件被检查机关从版面上强令抽去或删改,甚至禁止发表时,编辑部不用其他稿件去补充版面,而是在报纸上留下空白,或配上富有一定内涵的文字或标题,以此揭露和抗议国民党政府压制新闻出版自由的行径,强化传播效果。

同时,《新华日报》还要躲避日军轰炸。为了确保报纸按时出版,报社人员将印刷机搬进自己挖建的防空洞中。1941年,刊登周恩来题词“千古奇冤,江南一叶。同室操戈,相煎何急?!”的《新华日报》正是在防空洞内印刷而成,将“皖南事变”的真相告知于天下。

《新华日报》总馆旧址也曾是新华社重庆分社办公地。1946年5月,由10名同志组成的新华社重庆分社迁往《新华日报》总馆。分社同志利用仅有的一部电台,每天抄收延安新华总社发来的电讯,除供《新华日报》刊用之外,还提供给重庆其他媒体。1947年2月28日,《新华日报》被国民党查封。

《新华日报》总馆旧址所在地虎头岩与中共中央南方局暨八路军重庆办事处驻地红岩村、周公馆所在地曾家岩50号一起,被合称为“红色三岩”,成为抗战时期中国共产党在国统区、部分沦陷区的一盏明灯和开展统战工作的主阵地,1983年被列为重庆市文物保护单位。

《新华日报》总馆旧址是重庆红岩联线文化发展管理中心所辖的一处红色景区,2021年,《新华日报》总馆旧址和《新华日报》营业部旧址完成提档升级,复原了10余间房屋旧址陈列,制作了“新华之光耀华夏——《新华日报》《群众》周刊”专题陈列展,展出了30余件实物和180余张珍贵历史照片,设置了印刷互动区,并正式面向公众投入开放,颇受群众欢迎。

来到旧址,总馆门上“新华日报”4个金色大字熠熠生辉。小楼建筑群沿山势自下而上,依次为医务室、职工服务区、排字房、记者办公室、铸字房、印刷编排室,最高处是社长室和总编室。穿过几栋楼房,便可以看到一个防空洞。上方挂着“机印房”的标识,两侧分别写着“遵守劳动纪律提高工作质量”和“编得好印得清出得早销得多”。站立在此,仿佛可以看到当时的报人进进出出,为传播先进思想文化、动员全民族抗战奔走忙碌……

如今,旧址附近山坡栽满红梅和灌木,一条崭新的公路蜿蜒通往旧址门口,展厅窗明几净,展览内容丰富、形式新颖,收获观众好评。“路修好了,花儿开了,游客越来越多了。”景区相关人员介绍,越来越多的人来到这里学习党史、开展研学活动。

近年来,各机关、学校、企事业单位,以及来自五湖四海的游客前往《新华日报》总馆旧址参观学习,重温红色记忆,传承红岩精神,接受革命传统教育。

据了解,重庆红岩联线文化发展管理中心将努力打造“红色三岩”(即以红岩村、曾家岩周公馆、虎头岩重庆《新华日报》总馆旧址为主的革命遗址群),后续增设《新华日报》总馆旧址陈列馆,将有助于进一步推进革命文物集中连片保护利用,不断丰富重庆红色旅游内涵,扩大重庆红色旅游品牌的影响力。

2023年5月20日《中国文化报》

第3版刊发特别报道

《现场听〈国际歌〉深受中小学生喜欢》、

《“聆听四点钟”》、

《历史风云鲜活起来》、

《奋战在国统区的“新华方面军”》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓