中传云资讯系统

中传云资讯系统华夏观察 | 遗世独立,瓷艺史柱——从惠婉女史所藏古彩瓷系列循证古彩巨匠的审美境界和文化成就

古彩是一门难倒众匠,令许多艺术家望而却步或望尘莫及的艺种。

古彩,无嫁接移植,更无可与之争锋者;古彩,超凡高迈而遗世独立且无使附庸。

古彩瓷由于具有强烈的民族器质与无可争议的东方属性,因而也最具世界性并成为海内外高端文人藏家炙手可热的奢宠和永远的潮玩。

民国至六十年代初,是景德镇古彩中兴并创造辉煌的年代。

段茂发、欧阳光等古彩巨匠是古彩艺术队伍所依靠的的支柱人物,灵魂人物;他们的艺术思想的神级存在就是古彩复兴的灯塔;他们是景德镇永远的代言人。

文化艺术界包括文史界对陶瓷艺术大匠们知识结构缺乏全面客观的了解,对他们的文化创造缺乏理论的总结和文献的辑录。

峭崖上的花枝

清代中期以来,古彩瓷绘画不断在孤独中艰难前行且渐行渐微;因国力渐弱,御窑,包括御窑督陶官都不得不谨慎尚俭,把他们老祖宗魂牵梦绕的御窑疏弃冷撇一隅。当然其时,皇帝自身的全面文化修养也绽露欠缺,对奢华富丽的康熙五彩,即后世所称古彩瓷明显无心无力顾及。在如是历史文化背景下,晚清景德镇著名艺人包括御窑厂高手名家,如:金品卿、王少维、钱安、程门、程言、蒋玉卿等等,大都以粗胎浅绛或薄施粉彩、洋彩自持,古彩几近沉沦凋零。

直至民国乃至四九后,古彩领域几个中坚史柱式人物横空出世,令古彩得以绝地勃发,重焕生机。这一关系到近代陶瓷文化史特殊坐标节点的契合,缘起于景德镇绘瓷业内如-冯心宗、段茂发、李盛春、欧阳光、崔祥燕、陶鼎鼐、曹达通、罗来育、段庆舜、段云昭、段云晖、舒松水、施于人等为数不多的古彩大匠的崛起,更缘于他们长期以来对陶瓷古彩艺种的传承坚守,开拓弘扬,乃得以铸锻纯粹,成就经典,攀登高峰……

古彩瓷器,史称五彩,其滥觞肇启,众说纷纭且各相有凭。明季受“景泰御前作坊之珐瑯”影响,成化创烧了真正意义上的五彩瓷,始为釉上釉下结合,又间以无釉素三彩、五彩,乃至发展为全釉上。

由于时代进步,釉上重彩颜料逐臻成熟完美,釉上彩瓷烧成温控技术亦已把握自如,又受时绘及诸艺影响,至清康熙,釉上五彩达到一个高峰。因线条霹雳刚劲,着彩华贵凝重,画面对比强烈,较于粉彩之雅匀柔美,氤氲恬淡,五彩被称之为硬彩;又因其色相沉浑,气概古迈,识器者秉以“后之视前皆谓为古”的习惯,统称这种完全意义上的五彩为古彩。

古彩瓷器,数百年来为文人和大藏家所珍爱,傲为小众高端而曲高和寡,有如峭崖上的花枝。

谁来拯救古彩

历史时代的发展趋势总是挟联着文化艺术生态移易变迁。自雍、乾始,珐琅彩、粉彩不断兴起;晚清、民国,粉彩、浅降更日益风行,覆盖率占85%以上,古彩瓷难以立锥。

有个名叫段茂发的十一岁少年,顽负此隅,仅凭自己读了七年私塾,从鄱阳湖畔的都昌,来到文化积淀深厚的移民手工业城市景德镇,拜师于远亲冯心宗门下,在其“昌荣瓷行”学习古彩技艺。

晚清其时,中国的文盲率在百分之97%至98%,聪颖好学的段茂发七年私塾当不止于《三字经》《千字文》等一般蒙学教本,而已涉猎四书五经,或已能挥洒八股辞章了。

作为“知识少年”,段茂发深得老闆赏识,加之勤奋又悟性十足,对古彩艺术的造型审美有特殊的敏锐,辅以自身文学修为,手艺飞速长进。满师后,段茂发被挽留瓷行两年,协助管账、贸易洽谈并打图设计;因诸事超乎心手,倍受众人喜爱,后来竟成了老闆冯心宗的姪女婿。

独立主事,弘艺创业,对有志青年段茂发来说势在必行。于是,择址金家弄,开张了“茂发瓷社”。但据诸多资料介绍,“茂发瓷社”因遭日本军机轰炸被迫关闭。然而,其间应该是段茂发艺术事业最好的蓬勃成长期,却被轻描淡写地忽略。如果稍按时序略推,段茂发四年学徒至十五岁出师,留用两年,十七岁,充其量十八岁,那即为1917或1918年。至1939年底,日机首次轰炸景德镇,有二十一年多的时间,这二十一年多,对一个时正当年,奋发向上,天赋异禀的古彩艺人,是何等重要的黄金时段啊!

据段茂发在陶瓷学院任教时期1956级学生方复教授介绍,与段茂发同时调到陶院教书的崔祥燕,便是段茂发“瓷社”时期的“开门弟子,所画古彩与段老师风格相似”……由此亦可推想,在景德镇这样一座手工业都市,“茂发瓷社”作为一个生产,贸易,培教等多项社会功能的团队群体,二十一年多的古彩业绩,会是何等的波澜壮阔,声势浩大!

陶瓷与丝绸、茶叶—样,是为史上最早的全球化商品,其中古彩瓷亦曾傲行康熙。然雍乾以降,直至光绪、宣统,古彩势头渐颓,至民国时,“茂发瓷社”强劲崛起,顽毅执着地专事古彩,可谓力挽狂澜者。当然,这等高档红店,大都做天津、上海、和广州外贸单,“茂发瓷社”的古彩珍器,早已应时随着海陆陶瓷之路畅销外洋;故而,在国内更或镇内,“茂发瓷社”时期古彩瓷,传世品极为罕见。笔者曾于2011年在布鲁塞尔小街市看见过一件双耳侈口大瓶:白地梅樁,笔势凌厉,剑劈爷斫,大满全工,认定为段茂发亲绘神品;虽心有悸动,馋羡欲得,但语言不通,不敢问,也未能买。

当然,可以断言:艺文相长,德美双修,“茂发瓷社”的二十一年多,联济通津,商学精进,已为段茂发筑就了文化学者型古彩艺术巨匠及瓷艺事业大家的高台。

四九后,段茂发结束了近十年的漂泊,回归绘瓷旧业,并随着合作化大潮进入“陶瓷工艺社”。

据夏忠勇教授介绍,“景德镇画古彩出名的段茂发、崔祥燕、李盛春和欧阳光,都出自‘陶瓷工艺社’;前两位都调去陶院任教,第三位调去部陶研所,只有欧阳光和他的师兄段庆舜(填古彩高手)还有画古彩的高手陶鼎鼐、曹达通、罗来育等合併来到艺术瓷厂,又汇同其他社合併来的段云昭、段云晖、段云亮(段茂发的长子、次子、侄子)加之陶院1958年中专分来的李文遥(李盛春之子)、邵继澄、刘文忠、韩观祥、周香兰、黄宝琴等蛮多学生,与艺术瓷厂老人组成‘庞大的’古彩组,基本上是‘段家军’风格。”这些人在合作化初期“工艺社”的历史阶段结束后,都各自分踞于陶瓷艺术的高、中端并让古彩艺术在各自的领地生根开花。可以认为,他们都是拯救和复兴古彩的中坚。

以上已略见五十年代末乃至六十年代初,景德镇古彩瓷谓之“庞大”,也很精干却甚显单薄的整体彩绘阵营。

人们当然不会忘记上面提及的这些古彩艺人们的热爱和坚持。在古彩瓷生产体量相较于包括粉彩在内的所有艺术陶瓷不足10%的情况下仍能独为翘楚,在陶瓷彩绘行业中呈现少而精、偏而强的奇迹,实属不可思议。古彩虽然不是大众货,但据老人回忆,只要外贸走货,古彩绝不断单。

古彩瓷美轮美奂,卓尔不群,有如不动金刚,当然有赖于上述古彩精英们的长期自信自励,不断加持。陶瓷彩绘包括古彩,是一门工艺性极强的情趣细活,除了要有深厚的画技功底,完美高尚的文化人格更是要素。因而,这里必须指出,自民国至五、六十年代景德镇古彩领域包括艺人队伍,其实还坚强地依靠着以古彩艺术的支柱段茂发为代表的灵魂人物和传承他们的艺术思想。

文献记载,五十年代初,段茂发参与了中央人民政府政务院(国务院前身)下达的“建国瓷”的创作绘制任务,并进入了国瓷设计委员会景德镇“建国瓷”制作分会班子,与潘庸秉、王步同在前列。除此之外,段茂发的数十件古彩作品,被甄选参加新中国出国、包括赴苏联的大型展览,并参与“赠苏瓷”的设计,所获荣誉及奖赏难计其数。

1959年,段茂发被授予景德镇首批也是中国首批陶瓷美术家称号。在陶瓷学院组建初期,段茂发就是“担任学生实习教学工作的教师”不久被授予首批艺术系副教授、教授。

王锡良老先生曾告诉笔者:五十年代,陶瓷学院创办前就调景德镇,后入陶院美术系任教的施于人先生,虽然曾于1948年就考入杭州国立艺专并曾在(北京)中央美术学院师从梅健鹰、邓白等建政初期陶瓷领域的大家,但调到景德镇之后,特别当他认识段茂发以后,深受其古彩瓷的震撼,遂向段茂发行拜师礼,直至令自身作品大受影响而创作多倾向于古彩(五彩)。当然,施于人教授亦被后人公认为古彩大家。

多年来,段教授为国家培养了一大批古彩技艺骨干,其中多数成就卓著,是所谓桃李满艺苑,弟子竟光辉;其中如方复、戴荣华等等,都是当代古彩的佼佼者;仰赖于他们的传承,古彩至今血脉不断。

古彩中兴 艺光炫耀

风雨飘摇的晚清,战乱频仍的民国,四九后国民经济艰难恢复重建,并没有让文化出现大的衰退,且陶瓷古彩瓷艺术反能在颠沛中逆势复兴,这是一个值得探讨的话题。

当然,古彩也有高、中级或是初级之分。五、六十年代一线安排生产以内销为主的大众化的仿古“初级古彩”铁边“秋纹器”,除包括古彩技艺水平要求较齐、较优的中、高级古彩外,初级古彩也为古彩瓷的中兴营造了相当气氛;现今古玩城和文物市场仍频有所见。

景德镇历来对自己的四大特色名瓷“青花、玲珑、粉彩、颜色釉”屡作推介和宣传,但从未在同等场合、同等份量地提及古彩艺术包括此领域的大匠们。然而,古彩瓷技艺始终能固守为景德镇独家传统“专利”,在全国乃至世界范围内绝无嫁接移植,更无可与之争锋者。可以认为,极为少见有某一门艺术,像古彩瓷那样超凡高迈而遗世独立且无使附庸。孰能不又称之为奇迹哉?

其实,古彩艺术并不永远是孤独的,它只是一门难倒众匠,令许多艺术家望而却步或望尘莫及的艺种。古彩瓷由于具有强烈的民族气质与无可争议的东方属性,因而也最具世界性并成为海内外高端文人藏家炙手可热的奢宠和永远的潮玩。

笔者认为,自民国至六十年代初,正是景德镇古彩中兴并创造煌辉时代。这一史实,并不为一般人所察知。

在陶瓷鉴藏领域,笔者圈之所及,也偏偏有一些智慧精英,更具有“古彩崇拜”情结,对古彩瓷特别对清代、民国、“文革”前的古彩瓷收藏如痴如醉,誓不退转;而且他们早已“蠢蠢”于“器成天下走”的逆向操盘,不动声色地在海内外抢拍回购高档古彩瓷器。

笔者应邀在好友惠婉女史处惊见其所藏古彩瓷系列特别是段茂发、欧阳光等在不同时期绘制的若干精品。

进门伊始,触目抚器,众人喜不自胜,脱口齐呼:“段派古彩……”!“欧派古彩……”!

兹抽举其例,以聚焦赏析:

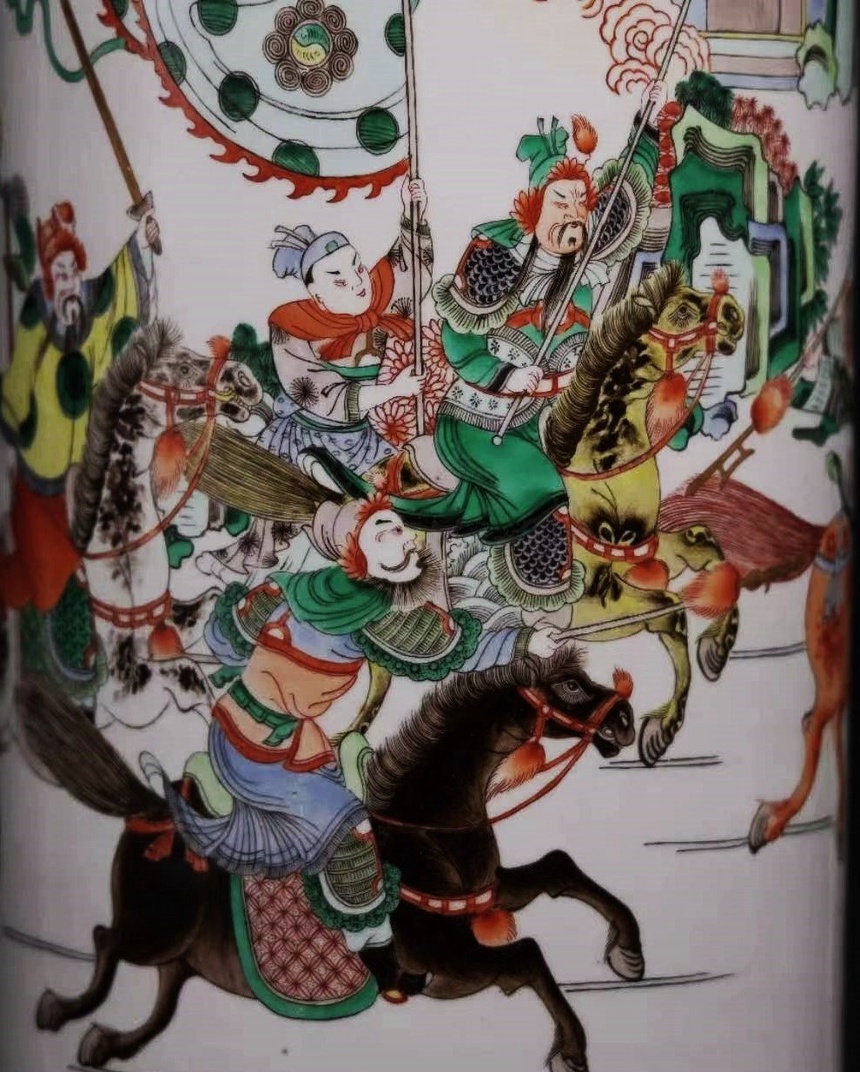

段派古彩 活泼严谨的官样画风

非常有幸,我们看到段茂发合作化时期绘制的古彩“刀马人”《三英战吕布》三百件大剑筒,五十年代陶瓷学院时期的翎毛《五伦图》三百件宝字瓶以及六十年代初为生产一线设计绘制的样品《孔雀牡丹》三百件宝字瓶等等。虽然本文所引图片部分或因摄影者为达到更明晰的效果,作了净化处理,笔者目鉴时的沉着包浆和历史积淀的厚重感失却不少,然,并未失其确切真实,凝重大气 。

纵观《三英战吕布》剑筒,尺幅间倏见气势磅礴的人马鏖战塲景——城廓雄峙,营寨密扎,旌旗招展,剑影刀光。其形色布局,恰好把控欣赏者视觉走向;气氛渲染,全能攫获欣赏者心智节律。该器整体画面纵横恣意,俯仰自宜;人物形象或忠戆野莾,或逸趣古拙,各各自得唯一,把关羽、张飞不惜为主恂义的英雄气概以及吕布轻狡无义,桀骜暴戾的形象刻画得入木三分……

画面所绘马匹坐骑,骅骝白羲,龙驹赤兔,腾跃嘶鸣,姿势动态如汉鋳唐塑,尽弘古意。

此器所见古彩石法,不像粉彩那样依靠皴擦滋染,而只依靠线条单描,刚直朗硬的山石之法,居然与任伯年的人物衣褶用线有异曲同工之妙。转折勾勒;或工致肃整,或潦草带写,全凭线描笔法变换交待,夹以杂花草木,辅以色相阶梯变化,把灵山顽石之远近方位、空间层次、透视维度,渲染得读悟随意,赏鉴惬心。

笔者曾在论及康熙民窑青花“刀马人”《空城计》瓷盘文章中,也对康熙五彩“刀马人”有过简述,指出其有以宋元人物画、清代“无双谱”或戏粧人物为蓝本之嫌,与其时代木雕、石雕、砖雕和版画有相仿互借。其人物姿态与其时或前后瓷器彩绘之无双谱有类同,只是无双谱停留于半静止的亮相造型而刀马人趋于动态并作大开合。

另外与前后时代的桃花坞年画,杨柳青年画及徽州年画、版画人物,亦有较高的相似度……

古彩画家包括段派古彩嫡系艺人虽不乏自身对美的理解和领悟,却少见自私的个性表达,而大都尊崇段派古彩风貌大章,共襄古彩之大美。若我们以民国段派古彩对比他们合作化时期的古彩作品又比照他们五、六十年代包括生产线上产出的段派古彩,其演变轨迹一目了然。例如,我们可以从民国时期段茂发古彩人物侈口爆竹瓶《西厢记》图片中,看到憨痴俊俏的张君瑞与淑秀娇美的崔莺莺那典型的“民国版”既简约凝练又意蕴谐谑的人物形象。

段派古彩活泼严谨的官样画风追求工緻周到,诚实本真,但出范式而不定格,也有时让人感觉超乎想象的现代又折射出不可思议的原古。

《五伦图》永恒的经典

在惠婉女史所藏段派古彩瓷中,笔者见到一件画幅中嵌有段茂发三字直列篆书款并书有“景德镇市 陶瓷学院 59年製”横列三行楷书底款的翎毛《五伦图》三百件宝字瓶,这在一般舘院所藏或民间传承实物中是为唯一。

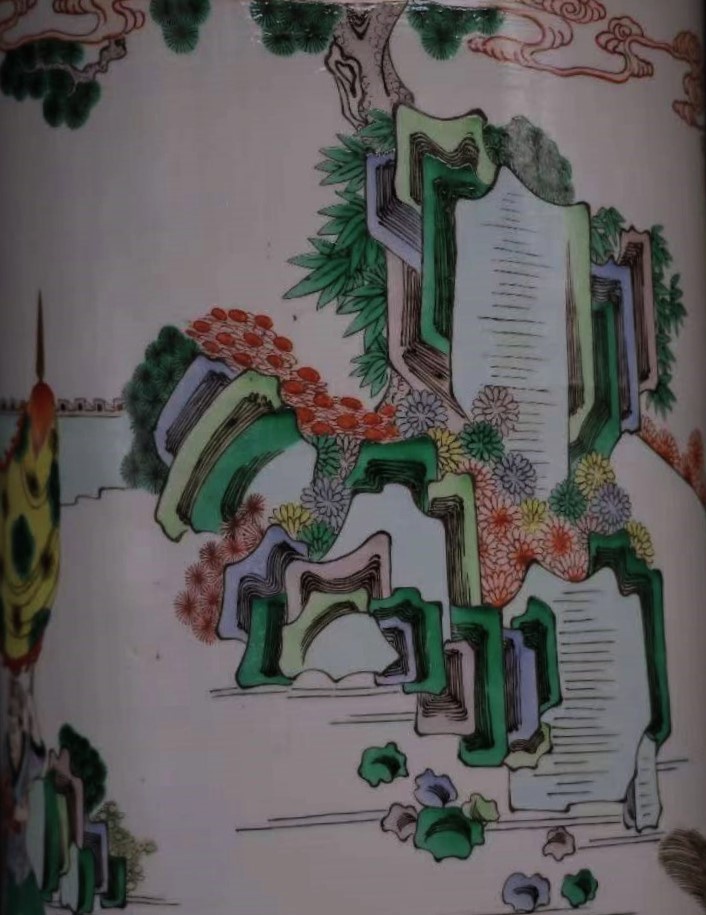

上手观器,见通景芷兰玉树,威凤祥翎。画面中,一对凤凰,绚丽斑斓,庄穆神圣,昂首栖立于梧桐树旁的湖石上。众灵禽自由依聚,和绂相谐;湖石走线游丝折转,将湖石镂构得玲珑剔透;绿色平塗的沙底,令湖石纤柔中有嵌钝,瘦露中出清奇,深蕴灵秀又质若金玉;加之碧梧高洁,亭亭苍苍,渲染得画面陶然古气,衬以莹白的瓷质,让整器散射温润宝光。

素馨茹古《孔雀牡丹图》

在这批古彩珍藏中,我们喜见一件六十年代初段茂发为古彩生产线的“出样”单件《孔雀牡丹图》宝字瓶。该器与五九年“段茂发”“陶瓷学院”款《五伦图》宝字瓶应该出自一人之手,只是略显简化且因“待字量产”而无名款。画面中,无论是花叶、枝杆或湖石、孔雀等用线设色,包括肩颈边脚的佈置都表现出同样的元气功力。

欧阳光的出茧破壁

在惠婉女史的古彩瓷藏品中,我们高兴地见到欧阳光先生的古彩人物、图案大罐和宽肩长颈鱼篓瓶等:其作派风飚猎猎,格致出茧破壁,相较段派风格,截然左右,泾渭分明。

由于欧阳光五十年代初亦曾参加建国瓷的绘制,也得到京城来景的大家的指导,又参加了新中国出国展览瓷和赠苏的绘制;更重要的是,欧阳光曾受邀去北京故宫作瓷画半年,故其眼界之开阔,交际之层次不言而喻。然而,他的性格一直内向且不见张扬,即便走路时,也仿佛苦有深思,心无旁骛,目不斜视。我想这或许就是出茧异人的性格,破壁天才的怪癖。

八十年代中期,笔者在艺术瓷厂美研所工作的几年间,与已退休留用的欧阳光以及他的两个儿子(和平、文平)同所共事,居然很少接触;作为晚辈,偶尔壮着胆子去他的画桌旁拘谨地站上一刻,面对不苟言笑,沉郁孤独的欧阳光老师,只欲赶紧退避。

那些年,笔者和欧阳光老师都是市政协委员而且都在陶瓷系统委员组参加讨论。笔者“初生牛犊”,往往不揣浅薄,滔滔不绝。而极令我惊奇的是,几年政协会,竟未见过欧阳光老师开言!一次,我去朋友高广聪老师家出来,在“夜叉坞”偶然碰见欧阳光老师,他居然高兴地邀请我去他家小坐。可能因为在他府上,是他的主场,欧阳光老师竟然与笔者倾吐诸多无奈,对瓷艺界的时弊龌龊,纵情针砭怒骂,直至声嘶呛咳。表现出大文人的真性情,又映衬出高隐者性格的多重质和矛盾性。可见,他虽然是个忍者,却又是一个具有丰富批判思维的鋭汉铁侠!

工艺写意 双轨游走

夏忠勇教授介绍:“欧派(阳光)古彩比较活泼奔放,较多地吸收了绘画。”据笔者对欧老的了解,他的写意人物、花鸟绘画特别是大写意中国画,造诣深、修养高,且个人心气也很高;这一切,都融汇于他的“写意绘画型古彩”中。而这,又正是欧阳光在古彩大“场势”的“特殊选择”中的独立状态!

陶瓷古彩本身就是历史性传统工艺,要试图挣脱工艺定式的羁绊,让画家自己的自由构成和写意笔法能在极大范围内为传统工艺所接受包容并得到包括欣赏者在内的全方位认可,实非易事,但欧阳光做到了。以古典主义手法,探寻时代美学标准,彰显现代美学高度, 突破陈式羁囿边界,创造符合自己心目中美学意义的古彩。

我们注意到,无论古彩人物或翎毛,主体画面之外,即便是几片云朵辅景,竹叶折枝或小斗方中的茶梅薇兰,丛菊松针,又或者羽禽小兽,草虫夹蝶,若移植到现时国画和现代装饰中,其精彩程度都不会逊于旧时的《芥子园》、《三希堂》法帖秘籍。古彩画面既为“散点”又敢“聚焦”,通景对接,天幕留白,略定基本构图便又追求写意的极致,始终贯穿“古彩本我”的审美理念和设计主张。

可以说,欧阳光晚期之创作活动,大都在工艺和写意的双轨中平衡游走,所出之器,实可谓之“文人画风格”的古彩。笔者心悦诚服尊认——欧阳光乃陶瓷美术领域出茧破壁的巨匠。

所谓出茧破壁,当然既要保持传统古彩的机体本质,又要大胆释放“写意古彩”的活性成分,尽显“我之古彩”魅力。从惠婉女史所藏欧阳光先生的古彩六斗方“人物、翎禽”宽肩长颈鱼篓瓶来释读并确证其“文人画风古彩”,笔者难抑兴奋之情。

该器之六斗方,除两大斗方为人物《美女带子》,四个异型小斗方均为《翎禽》。大斗方内,人物画面清秀淡雅,仕女、童子动态轻盈。斗方外,夹花如意肩,排续须弥脚,通身沙地万花,色彩热烈奔放——双色绣球、福寿茶梅、芙蓉牡丹、百菊牵牛、荷莲水藻、竹叶。

肃穆峻拔 虹影接天

由于笔者人微言轻又远离景德镇有些年,以为这层关系早已被欧阳光老先生淡忘。未曾想,往昔断续的深契,让欧阳光老先生对笔者早已侧目垂注,更或稍有赏识。一九九九年秋,笔者的万粹楼博物舘才开馆半年,欧阳光老先生居然以古稀之龄,孑然只身来到黄山万粹楼。多年没见亦无联系,我不明白他怎么准确地知道我这一切,似乎从天而降,竟没看见有谁随行陪同,令我不可思议到仿若梦幻。见到我,老先生直接从包里掏出裹得严严实实的折半鱼尾瓶——他的力作,古彩通景翎毛花卉《锦绣前程》(图15该器)。老先生匆匆忙忙却郑重其事地告诉我:这是他前几年画的,一直未给别人,动手之初心里就决定是为我画的,又认真地指出画面中的签名夹款,告诉我,他一般不署款……

我受宠若惊,捧若圣婴,不知所措。可惜当时,万粹楼正同时接待几批重要客人。当我要留老生生住下以专门悉心侍候,老先生却说有朋友在等候,要一起去泾县买宣纸,不肯逗留也拒绝我安排人员护送,匆匆消失在屯溪老街的人流中,令笔者久久怅然若失……更令笔者创痛锥心,懊悔不已的是,总欲下决心去景德镇看望他老人家却始终因奔忙俗业,未能如愿;却在五年之后,惊闻老先生仙逝的噩耗!能不哀伤嗟悼,乃至怆惘掩涕?多年来内心常隐阵阵创痛,胸中亏欠愧疚的块垒始终无以消弥。

老先生携来之器乃其乙亥之作——古彩通景翎毛花卉《锦绣前程》鱼尾瓶,当然是件经典嬗递的尤物,他晚年得意之作,是他心法之集成;其红翎锦鸡绶带灵动的丰姿,塔宇形大红牡丹层叠盎扬的生机,象征欣荣气象,万物皆春,寄托老先对笔者的美好祝福和祈愿,用心良苦。画面中梧桐、湖石,蛱蝶、棠叶,皆不框边线,如大写意水墨国画,而仅以古大绿和古苦绿的浓淡交互,构以矾红古黄,若红翡绿翠,宝气珠光,衬托莹润肥腴的瓷胎,令其古拙的构图和谐纤秀,刚硬的五彩浸透温情;其技法之新颖,美学之开创,展示出无穷的魅力,更昭示出古彩艺术美好的前景。

二十五年来,该器一直在我的万粹楼展出,受到诸多“古彩崇拜”者的钦羡和高端文化人的美赞。

景德镇永远的代言人

一门艺术是否长久地具有文化的创造性,其实无关乎何种领域。古彩瓷绘画简单的坚守,历经多少代人接纳、确立并强化,每一代古彩艺术家都要经历一番甚为高级也较为艰难的抽象到形象的思维升华过程,淘炼至每个古彩艺术家都执着坚定地热衷于它的审美意态,始终以给欣赏者予古彩艺术特有的视觉传达为乐事,为骄傲;这或许就是前述相关古彩独立选择的元动力和牵引链。这种实质性的长久性的文化创造,令古彩艺术门类在陶瓷彩绘艺术领域踞有了不争地的位和至高的话语权。

如今我们从文化和艺术理论包括他们的审美意识和文化成就的的高度瞻礼他们的古彩艺术,也循迹他们的文化艺术过往,便不难发现和证明他们的伟大。

当我对这样的瓷艺巨匠有了全面客观的了解,评赞段茂发和欧阳光是陶瓷艺术、古彩艺术的高峰也好,是几百年出一个的大匠也罢,都恰如其分;评价他们是旗帜,是丰碑、是高山,也不为过。他们都堪称陶瓷艺术史柱式人物;都是景德镇当然的,也是永远的代言人。

作者:万仁辉,仁晖、万粹,祖籍南昌幽兰乡,故号“幽兰居士”;因自建花园徽派古建万粹楼,人称“万粹楼主”。广东省人民政府文史研究馆馆员。

(供图:万仁辉)