中传云资讯系统

中传云资讯系统文化中国行|品读革命文物 重温红色之路

一颗手榴弹、一张办公桌、一口铁锅、一张借据、一本泛黄的刊物……陈列在博物馆里的一件件革命文物,见证了中华民族的危难时刻,承载了顽强斗争的峥嵘历史,镌刻了中国共产党带领人民进行革命与建设的光辉岁月。在中国共产党成立103周年之际,让我们跟随记者的脚步,走进全国各地的博物馆,走近那些具有代表性的革命文物,一起重温红色之路,品读文物背后的历史故事,传承和汲取其精神价值与力量。

西柏坡纪念馆:毛泽东同志的办公桌

位于河北省石家庄市平山县的西柏坡,是解放全中国的最后一个农村指挥所。西柏坡纪念馆珍藏的毛泽东同志的办公桌为国家一级文物,其长165厘米、宽91厘米、高75厘米,木质,棕色,是典型的两头沉三组合式结构,有六个抽屉、一个柜门,桌上摆放着砚台、笔筒等书写物品。

在西柏坡近十个月的时间里,毛泽东同志曾在这张桌子前几乎彻夜不眠地工作。他在这张办公桌上共为“三大战役”前线起草电报197封,用一封封电报联通着党中央与前线将帅的心,将“运筹帷幄,决胜千里”体现得淋漓尽致;还在这张办公桌上写下过《关于健全党委制》《党委会的工作方法》等重要文章……这张桌子见证了毛泽东主席在军事指挥上的雄才大略,也见证了一代伟人对中国前途命运的思考与担当。

(本报驻河北记者 范海刚/文 西柏坡纪念馆供图)

中国国家博物馆:李大钊《狱中自述》定稿

李大钊是中国共产主义运动的先驱、杰出的无产阶级革命家、中国共产党主要创始人之一。大革命时期,李大钊担任中共北方区执行委员会书记。1927年4月,奉系军阀张作霖与帝国主义相勾结,将李大钊等人逮捕入狱。在狱中,他始终坚贞不屈,严守党的秘密,于1927年4月28日被残忍杀害。

李大钊在狱中亲笔写下自述,并三易其稿。他在自述中回顾了自己革命的一生,抒发了一个革命者的高尚情怀,字里行间表现出大义凛然的英雄气概。虽然身陷囹圄,但李大钊仍一心为了民族解放、为了“再造”和“振兴中国”,继续阐述革命主张,充分表达了坚定的信仰和伟大的抱负。李大钊在自述中写道“我家贫,只有薄田数十亩,学费所需,皆赖内人辛苦经营,典当挪借,始得勉强卒业”,表达了对妻子支持自己投身革命的感念之情;为了保护同时被捕的其他同志,他在自述中表示自己“负其全责”,要敌人“对于此等爱国青年,宽大处理,不事株连”;在自述的最后,他自豪地说:“钊自束发受书,即矢志努力于民族解放之事业,实践其所信,厉行其所知,为功为罪,所不暇计。”

李大钊《狱中自述》定稿共2818字,用毛笔小楷书写在13页纸上,后被粘接在一起,收藏在中国国家博物馆中。

(本报记者 刘源隆/文 中国国家博物馆供图)

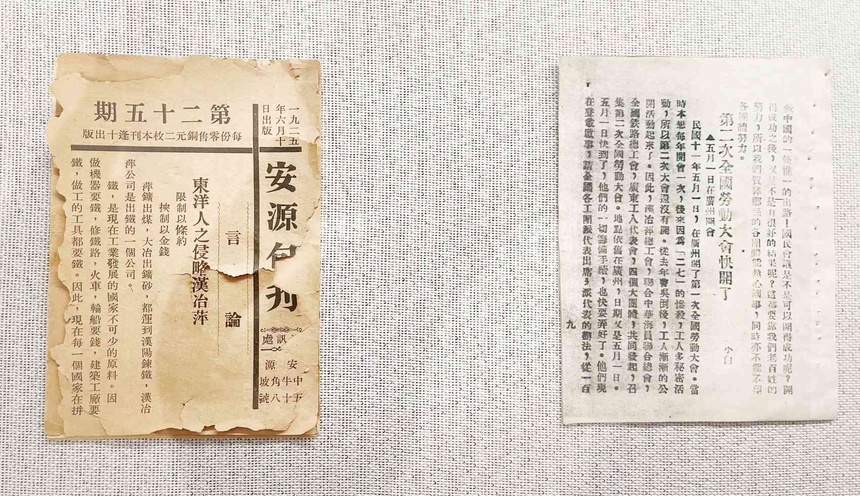

安源路矿工人运动纪念馆:《安源旬刊》

《安源旬刊》现存第20期、22期、25期,收藏于江西省萍乡市安源路矿工人运动纪念馆。现存文物年代为1925年,长13厘米、宽9.6厘米、重5克,为竖开右线订,左开本。1994年5月,《安源旬刊》被定为国家一级文物。

安源是中国共产党领导的工人运动的摇篮。为了加强对工人的革命宣传,安源路矿工人俱乐部成立《安源旬刊》社,李求实、贺昌先后担任主编,1923年12月7日,《安源旬刊》创刊号编印出版,并向社会各界和全国各工团发行。《安源旬刊》发行部设在安源中牛角坡55号,编辑部设在安源中牛角坡58号第二工人夜校内,逢7出版,即每月7号、17号和27号各出版一册。刊物初为四开石印,后改为64开本,每期约8页至10页,刊期也改为逢10出版。至1925年6月30日,共出版27期,后被迫停办。该刊设有“言论(或谈话)”“时事报告”“劳动界消息”“本地风光”“工人常识”“诗歌”“戏剧”等栏目。撰稿人有刘少奇、李求实、贺昌、施洋、林育南、李维汉、李少连、毛泽民等工运领导人。

1931年2月7日,李求实与柔石、殷夫等青年作家在上海龙华牺牲,被称为“左联五烈士”。1935年3月10日,贺昌率部突围时于江西会昌河畔遭伏击,与阮啸仙等同志壮烈牺牲。陈毅在《哭阮啸仙、贺昌同志》中写道:“环顾同志中,阮贺足称贤。阮誉传岭表,贺名播幽燕……”

(本报记者 高 昌 文/图)

南湖革命纪念馆:1964年董必武南湖题诗

南湖革命纪念馆是浙江省嘉兴南湖中共“一大”会址的宣传、保护、管理机构,现有藏品总计1万余件,包括革命文物、珍贵文献、书画珍品等。南湖革命纪念馆馆藏1964年董必武南湖题诗,质地为宣纸,长120厘米、宽65.5厘米,系国家一级文物。文物从右到左由毛笔行书竖写:“革命声传画舫中,诞生共党庆工农。重来正值清明节,烟雨迷濛访旧踪。”左侧中下部落款为“董必武题 一九六四年四月五日”。

1964年4月5日上午,正值清明时节,南湖之上细雨纷纷。中国共产党创始人之一董必武同志视察南湖,并登上陈列在南湖水面的中共一大纪念船参观。作为唯一一位重访南湖的中共一大代表,董必武同志此刻仿佛回到了43年前,眼前重现了中国共产党在这条小船上诞生的伟大时刻,思及而今的国泰民安,他不由心潮澎湃、思绪万千,下午便题写了这首七绝诗,题诗手迹由南湖革命纪念馆收藏。

(本报驻浙江实习记者 周传人/文 南湖革命纪念馆供图)

陕甘边革命根据地照金纪念馆:麻辫手榴弹

以照金为中心的陕甘边革命根据地,是刘志丹、谢子长、习仲勋等老一辈无产阶级革命家创建的我国西北地区第一个山区革命根据地。习近平总书记在2015年2月视察照金革命老区时指出:“以照金为中心的陕甘边革命根据地,在中国革命史上写下了光辉的一页。要加强对革命根据地历史的研究,总结历史经验,更好发扬革命精神和优良作风。”

每逢节假日,位于陕西省铜川市照金镇的陕甘边革命根据地照金纪念馆总是游人如织。诸多展品中,“出身贫寒、身价高贵”的麻辫手榴弹的故事尤其吸引众多参观者的注意。

麻辫手榴弹是红军游击队的“杀手锏”,虽其貌不扬,但立功无数,让敌人闻之丧胆。说它出身贫寒,是因为它生产于薛家寨简陋的山洞之内。1933年,陕甘边党政军领导机关进驻薛家寨后,利用山上4个岩洞修筑了红军支队驻地、红军医院、修械所等。说它身价高贵,是因为它由从地主豪绅那里收缴来的铜元和麻钱熔铸而成。其使用方法别具一格,在手榴弹尾部环上拴一根用麻丝编织的绳子,举过头顶抡数圈,凭惯性用力甩出去,落地即炸。麻辫手榴弹系陕甘边革命根据地独创,在照金苏区反“围剿”斗争和薛家寨保卫战中发挥了很大威力,体现了艰苦条件下独立研究、主动创新的精神。

(本报驻陕西记者 秦 毅 文/图)

“半条被子的温暖”专题陈列馆:一张借据

在湖南省郴州市汝城县沙洲村的“半条被子的温暖”专题陈列馆,展示着一张特殊的借据。这张借据由中央红军红三军团司务长叶祖令写给汝城县延寿乡村民胡四德,上面工整写着“今借到胡四德伯伯:稻谷105担,生猪3头,重量503斤,鸡12只,重量42斤。此据中国工农红军第三军团,具借人叶祖令,时间公元1934年冬”字样。

1934年11月,红军长征到达延寿,当地瑶民因不了解这支队伍,急忙赶着自家的鸡鸭牛羊,扛着仅有的粮食,向偏僻无人的山谷逃去。为了消除群众的疑虑,红军在胡氏宗祠和学校旁边搭建草棚,严令战士不能在农户家借宿,不拿农户的一钱一物。瑶民慢慢了解了红军部队,陆续回到家里。后来,得知红军缺粮,胡四德发动村民捐出了整个村子差不多一年的口粮。

1996年春,胡四德的孙子胡运海在拆除自家老灶时,从墙洞中发现了一个被层层土纸包裹的锈迹斑斑的铁盒,在铁盒中发现了这张借据。次年,汝城县委、县政府和县人武部举行了借据兑现仪式,向胡运海归还1.5万元人民币,兑现了叶祖令的承诺。随后,当时并不富裕的胡运海将1万元捐献给村里新建小学。

一张借据,一借一还,一兑一捐,彰显了党和人民群众生死相依的深厚情感。它深刻地昭示着,中国共产党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民,而强大的人民根基正是中国革命不断走向胜利的红色密码。

(本报驻湖南记者 张 玲/文 “半条被子的温暖”专题陈列馆供图)

八路军太行纪念馆:打了17个“补丁”的行军锅

在山西省武乡县八路军太行纪念馆里,收藏着一口八路军总部使用过的行军锅。行军锅锅底直径71厘米、通高49厘米,由铁皮打制而成。其底部和周围钉有17块铁皮补丁,用来补锅上的弹孔和磨损。

1938年,八路军展开反敌“九路围攻”的长乐村战斗。八路军炊事班班长在战斗中受重伤,临终前向来救助的武乡县王家峪村村民李焕兰的丈夫说出“一定要把这口锅保存到最后胜利”的遗愿。后来,八路军总部进驻王家峪村,李焕兰把这口锅送回,供战士们继续使用。20世纪80年代,这口行军锅被捐赠给八路军太行纪念馆。

作为国家一级文物,这口行军锅见证了长征,经历了八路军改编到挺进华北抗日前线、八路军总部驻扎武乡县这段光荣的历史。它记录着人民军队的战斗力、生命力,体现了民心所向,让人感受到太行精神超越时空的强大力量和永恒价值。

(本报驻山西记者 朱 萌/文 八路军太行纪念馆供图)

新四军纪念馆:抗日烈士王海纹的旗袍

江苏省盐城市的新四军纪念馆里,收藏着一件灰褐色的丝绸旗袍,它的主人叫王海纹。

王海纹原名俞中和,1940年在上海启秀女中高中读书,后来到盐城,成为一名文艺战士。1941年7月24日凌晨,为躲避日伪军“扫荡”,她在北秦庄遭遇战中壮烈牺牲,年仅17岁。王海纹用自己短暂的青春,展示了一代青年人不惧艰险、矢志报国、忠贞不渝的信念和情怀。后来,王海纹的姐姐俞启英将自己珍藏了几十年的王海纹曾穿过的这件她最喜爱的旗袍,捐赠给新四军纪念馆。

挖掘和传播“一件旗袍”的故事,让旗袍主人以及华中鲁艺师生沥血盐城的英雄事迹为更多后人知晓,有助于鼓舞和引导新时代的青年将青春融入时代、用奉献书写芳华。据新四军纪念馆相关负责人介绍,该馆精心打磨《芳华报国志》《风华印记——一件旗袍的故事》红色故事,成功入选盐城市助力打造新思想“五个一”红色故事名录;围绕“一件旗袍”主题创排沉浸式情景剧,让讲解员化身历史引领者串联故事,再现华中鲁艺女英烈王海纹的感人事迹;原创舞剧《烽烟桃花飞》以小切口展现大主题,生动鲜活地讲好“一件旗袍”的故事,重现新四军浴血奋战的光辉历程,传递革命文物承载的不朽精神。

(本报驻江苏记者 王 炜/文 新四军纪念馆供图)

红军长征湘江战役纪念馆:耳木洞瓷碗

广西桂林全州县的红军长征湘江战役纪念馆内收藏着一件瓷碗,这是考古工作者于2019年在板塘村耳木洞发掘的。它并不是哪位红军将领用过的器具,暂时也没有进行文物定级,但在其背后,蕴藏着一位红军战士的悲壮故事和伟大英魂。

耳木洞是一个红军遗骸挖掘点。当年,一支因伤病失散的红军队伍,为躲避敌人的搜剿,藏进这个山洞里,后来不幸被敌人发现。敌人用硫磺和辣椒点成烟往洞里熏,洞里的红军战士全部牺牲。工作人员在进行遗骸收殓时,从洞里挖掘出红军战士遗骸30具、遗骨3000余块。

离耳木洞不远处,发掘人员在一个山崖的崖壁下面发掘出一具非常完整的红军战士遗骸。这具遗骸倚靠着崖壁,右手伸向不远处的一个瓷碗。据发掘人员推测,这位红军战士当时身体极度虚弱,他想伸手去拿碗喝水,但就是够不着,所以牺牲之后手一直保持着这个姿势。后来经过DNA鉴定,这具遗骸的骨龄不足14岁……

(本报驻广西记者 郭凯倩/文 红军长征湘江战役纪念馆供图)

2024年7月2日《中国文化报》

第8版刊发特别报道

《品读革命文物 重温红色之路》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓