中传云资讯系统

中传云资讯系统启万年历史长卷,见源远长江文明——《长江中游的史前时代》出版

为了更好传播与展示中华文明发展脉络,将考古发现与公共教育相结合,让长江文明薪火相传,湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所于今年2月特别推出公共考古读物《长江中游的史前时代》。

当全新世晚期的亚热带季风吹过长江,文明的曙光在这里升起。文明发生前夜的故事沿着滚滚长江之水,流淌、蔓延于中华大地。从蜗居山洞到向平原迁徙,带着形状各异的石头工具,古猿们走过漫长的进化之路,终于实现“生而为人”的心愿。

从野外采集食物到发展农业生产,从驯化家畜到建造房屋,从聚落群体发展为城邦古城,祖先们倾其一生,不断求索。他们是中华文明最初的创造者,将灿若繁星的新石器文化留给大河两岸。新石器时代并无文字记载,对这段历史的了解全部来自考古发现。文字与书写为文明加速,历史是文明的剧本。在这个古老到可以尽情想象的时空,我们怀着无尽的好奇心,回头看。

(图1-2:石家河文化小陶偶,湖北天门石家河文化遗址。)

(图1-2:石家河文化小陶偶,湖北天门石家河文化遗址。)

人类赖以生存的地球有着复杂而多样的地理特征,生活在不同地区的人们创造出丰富、独特文化面貌,通过持续的分化与整合,历经断层与重生,最终步入文明。长江,亚洲第一大河,冲决巴山群峰,浩荡东行。早在200万年以前,已有古人类在此繁衍生息。

(图3:郧县人出土地,湖北陨县学堂梁子。郝勤建摄影,2006年。郧县人头骨共两件,分别发现于1989年和1990年。郧县人的生物学命名“Homo erectus Yunxianensis”属于直立人,生活在距今约100万年前,是远古人类大家庭的重要成。)

(图3:郧县人出土地,湖北陨县学堂梁子。郝勤建摄影,2006年。郧县人头骨共两件,分别发现于1989年和1990年。郧县人的生物学命名“Homo erectus Yunxianensis”属于直立人,生活在距今约100万年前,是远古人类大家庭的重要成。)  (图4:郧县人2号头骨正面。郧县人的脑容量约为1064毫升,仅有微弱的矢状脊,面部和颅底表现出某些智人特征。)

(图4:郧县人2号头骨正面。郧县人的脑容量约为1064毫升,仅有微弱的矢状脊,面部和颅底表现出某些智人特征。)

(图5:郧县人2号头骨侧面素面图,王雪绘)

(图5:郧县人2号头骨侧面素面图,王雪绘)

距今约1万年,中国史前农业萌芽,沿着滚滚长江之水,新石器文化发生并繁荣于大河两岸。三星堆,彭头山、城背溪、河姆渡、大溪、崧泽、屈家岭、良渚、石家河等等。这些以发现地命名的文化类型背后是史前时期不断成熟的农业和手工业体系、日益分化的社会层级,在设施完善的大型古城内外,军权与王权交锋。于持续的扩张与融合中,一些地区率先进入文明阶段。距今约4000年,青铜时代到来,长江文明与黄河文明互动交融,以百川入海之势,形成多元一体的中华文明,延续至今。

(图6: 松滋关洲遗址,城背溪文化(距今约8500-7000年)。余乐,拍摄于2015年。城背溪文化是湖北地区最古老的新石器文化,它的直接源头来自湖南澧县彭头山文化(距今约8800—7600年),两种文化类型之间相距约100公里。)

(图6: 松滋关洲遗址,城背溪文化(距今约8500-7000年)。余乐,拍摄于2015年。城背溪文化是湖北地区最古老的新石器文化,它的直接源头来自湖南澧县彭头山文化(距今约8800—7600年),两种文化类型之间相距约100公里。)

(图7: 陶支座一组,顶径9.8~11.8厘米。底径10~12厘米,高17.3~18.4厘米。湖北秭归柳林溪遗址。柳林溪遗址是城背溪文化的核心地区,其中发现了超过1000个陶支座,大多刻划了密集的纹饰与符号,每件支座从顶部到柱身以纹饰分为四至八等分,多为偶数等分。这些纹饰的复杂、对称程度超乎想象,我们不妨将其假设为一种祭祀使用的“神器”。)

(图7: 陶支座一组,顶径9.8~11.8厘米。底径10~12厘米,高17.3~18.4厘米。湖北秭归柳林溪遗址。柳林溪遗址是城背溪文化的核心地区,其中发现了超过1000个陶支座,大多刻划了密集的纹饰与符号,每件支座从顶部到柱身以纹饰分为四至八等分,多为偶数等分。这些纹饰的复杂、对称程度超乎想象,我们不妨将其假设为一种祭祀使用的“神器”。)

(图8: 巫山大溪文化遗址远景。大溪文化发生在距今约7000-5300年,是新石器时代的繁荣发展期。以长江中游的宜昌和荆州为核心,成长起一支强势的文化类型,影响力从西部的瞿塘峡(东)到 南部的洞庭湖,从北部的荆山和大洪山南麓到东部的武汉。精湛的制陶技艺是这支文化最强的“软实力”,在长达1700年的时间里,影响了湘、 鄂、渝三地。)

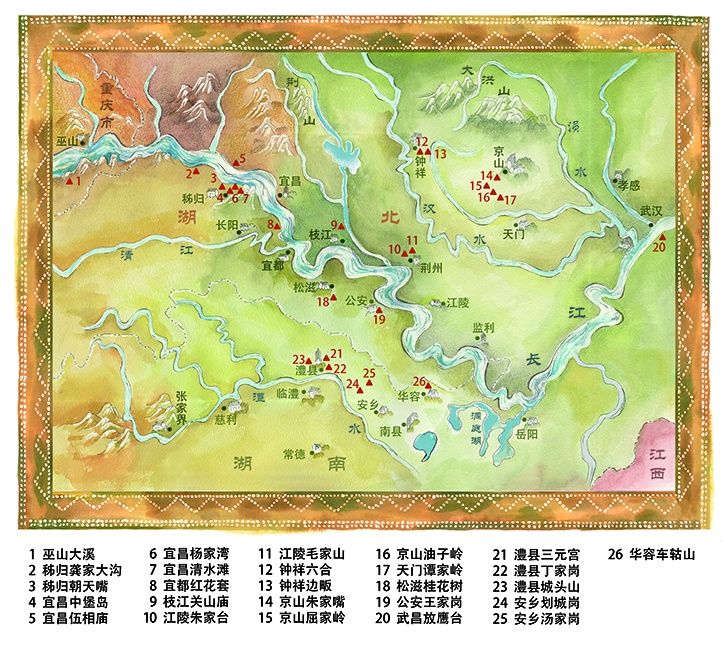

(图8: 巫山大溪文化遗址远景。大溪文化发生在距今约7000-5300年,是新石器时代的繁荣发展期。以长江中游的宜昌和荆州为核心,成长起一支强势的文化类型,影响力从西部的瞿塘峡(东)到 南部的洞庭湖,从北部的荆山和大洪山南麓到东部的武汉。精湛的制陶技艺是这支文化最强的“软实力”,在长达1700年的时间里,影响了湘、 鄂、渝三地。) (图9:大溪文化遗址分布图,赖伟飞彩绘。)

(图9:大溪文化遗址分布图,赖伟飞彩绘。)

新石器时代并无文字记载,对其文化面貌的了解全部来自考古发现。比之备受瞩目,以荆楚文化为代表的长江中游青铜文明,我们对该地区新石器文化的了解相对较少。然而,文明的出现是一个非线性、不断进化的过程。长江中游地区是古代文明起源与演进的核心区域之一,新石器时代是文明的孕育期,为文明的发生提供了丰富的精神与物质准备。对长江中游新石器文化的了解,有助于深入文明的内部结构,探索文明发生前夜的精神与物质准备,以此为线索,找到中华文明经久不衰的内在动力,让文化传承因创新而致远。

(图10:城河遗址航拍图。彭小军摄影,2019年。城河遗址位于湖北省荆门市后港镇双村村,地处汉江西岸,修建于屈家岭文化时期(距今约5300-4500年),沿用到石家河文化时期。城河古城占地面积70万平方米,是迄今为止发现的长江中游同时期第二大古城遗址。城河遗址内发现了城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遗存等重要遗迹)

(图10:城河遗址航拍图。彭小军摄影,2019年。城河遗址位于湖北省荆门市后港镇双村村,地处汉江西岸,修建于屈家岭文化时期(距今约5300-4500年),沿用到石家河文化时期。城河古城占地面积70万平方米,是迄今为止发现的长江中游同时期第二大古城遗址。城河遗址内发现了城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遗存等重要遗迹)

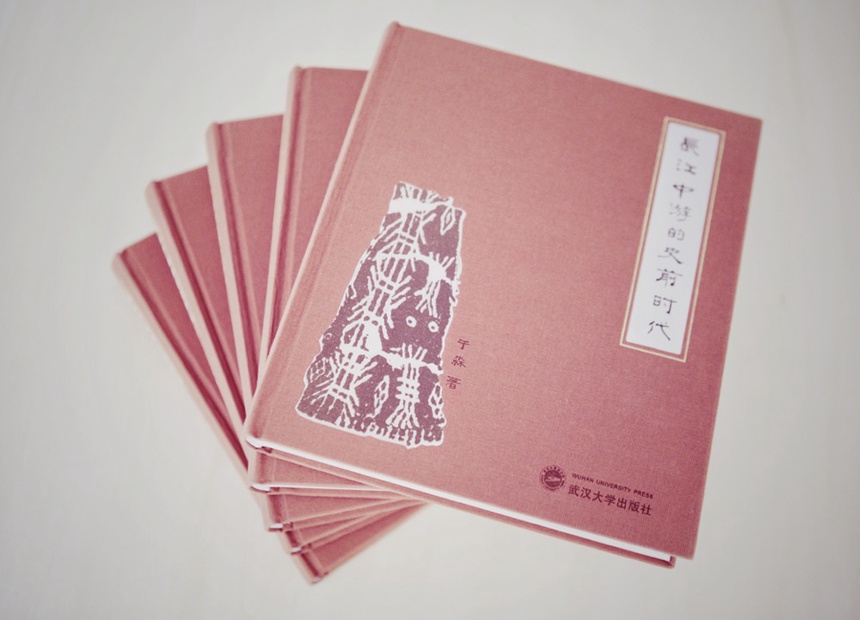

(图11:《长江中游的史前时代》图书)

(图11:《长江中游的史前时代》图书)

《长江中游的史前时代》共15万余字,涵盖了长江中游地区从旧石器文化到新石器文化的完整内容,精选各类遗址、文物图片共510幅,手绘彩色图稿106幅,包括十余位考古领队对第一现场的解读。《长江中游的史前时代》以长江中游地区史前时代的考古发现为资料基础,在考古学、人类学、艺术史和传播学的多维视角下,阐释与展示长江中游地区史前文明的“进化”特征与逐渐“文明化“的过程。

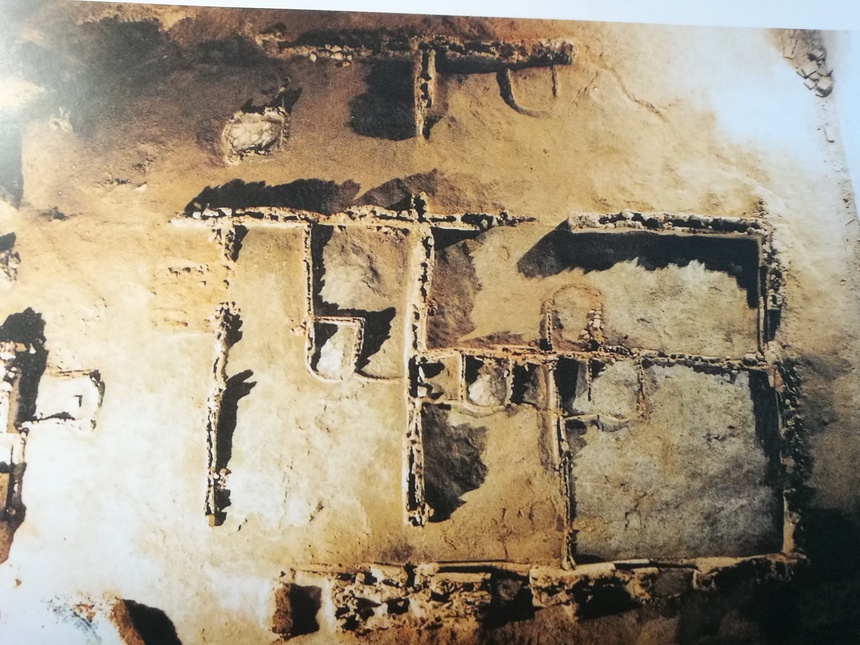

(图12:雕龙碑遗址房屋基址。雕龙碑遗址位于枣阳市鹿头镇南部,使用年代约为距今6300年至4800年期间。考古学家在5万平方米范围内找到20座房屋基址、199座墓葬、37个祭祀坑和大量陶器。很多特征显示,这里是一个融合了南北文化的大型居住区。

(图12:雕龙碑遗址房屋基址。雕龙碑遗址位于枣阳市鹿头镇南部,使用年代约为距今6300年至4800年期间。考古学家在5万平方米范围内找到20座房屋基址、199座墓葬、37个祭祀坑和大量陶器。很多特征显示,这里是一个融合了南北文化的大型居住区。

本书作者、湖北省文物考古研究所于淼博士介绍:近100年来,考古学家杰出的工作成果揭示出史前社会丰富的文化面貌,成为历史最客观的例证。《长江中游的史前时代》致力绘制一份由考古发现构成的长江中游新石器“家谱”,展现历史时空中的“上下文关系”。该书未使用学术化叙述框架,以文化发生的时间为序,根据不同时期实物遗存的特性设计与之相契合的“社会场景”,突出物品的艺术性与启示。史前时代不仅是一个时间概念,也是蕴含着丰富的原始经济、政治和文化因素的特殊时期。文明发生的过程与物种演化相似,在这个不断进化的过程中,中华古人类历经灭绝与重生,在第九次地球气候变暖之际走进新石器时代。新石器文化留给今天数量巨大的遗,这些曾经出现在古人生活中的物品,今天再次出现,因无文字剧本而散发神秘光辉,巨大的留白是想象力驰骋的空间。

(图13:雕龙碑遗址建筑中使用的推拉门与房屋结构复原彩绘图。赖伟飞绘。雕龙碑遗址位于枣阳市鹿头镇南部,使用年代约为距今6300年至4800年期间。考古学家在5万平方米范围内找到20座房屋基址、199座墓葬、37个祭祀坑和大量陶器。很多特征显示,这里是一个融合了南北文化的大型居住区。

(图13:雕龙碑遗址建筑中使用的推拉门与房屋结构复原彩绘图。赖伟飞绘。雕龙碑遗址位于枣阳市鹿头镇南部,使用年代约为距今6300年至4800年期间。考古学家在5万平方米范围内找到20座房屋基址、199座墓葬、37个祭祀坑和大量陶器。很多特征显示,这里是一个融合了南北文化的大型居住区。

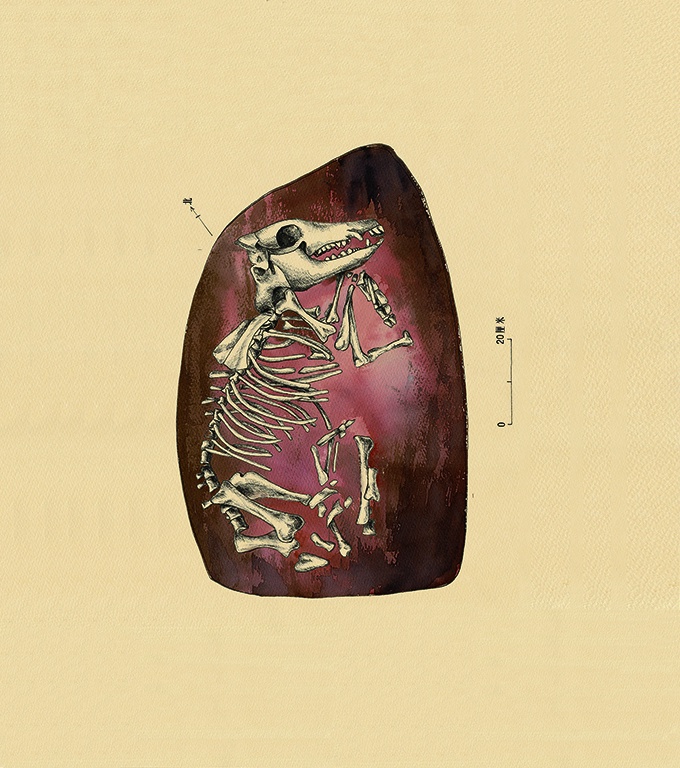

(图14:雕龙碑遗址随葬猪骨架彩绘,赖伟飞绘)

(图14:雕龙碑遗址随葬猪骨架彩绘,赖伟飞绘)

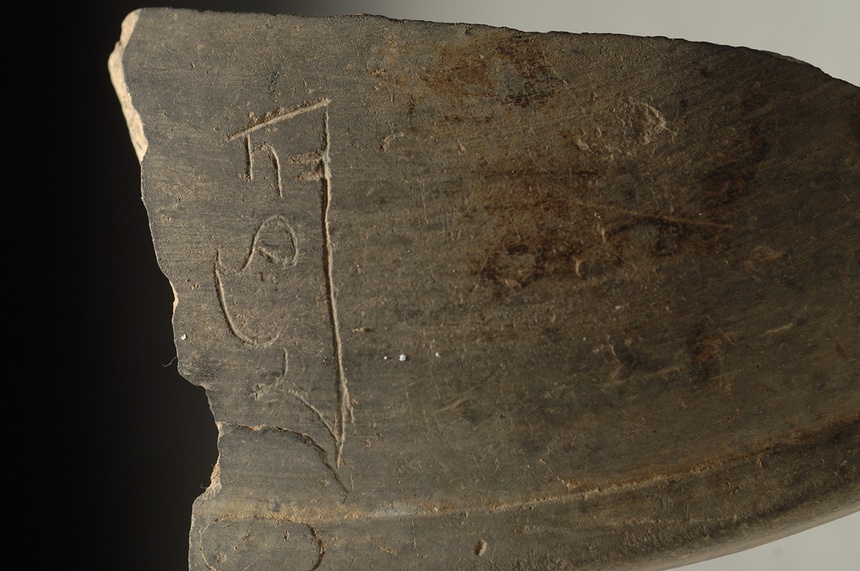

(图15:大溪文化刻划符号,湖北秭归柳林溪遗址)

(图15:大溪文化刻划符号,湖北秭归柳林溪遗址)

(图16:大溪文化刻划符号一组,湖北宜昌杨家湾遗址)

(图16:大溪文化刻划符号一组,湖北宜昌杨家湾遗址)

《长江中游的史前时代》之内容基于但不限于区域文化,从“人类漫长的进化之路——要走多久才成为人属”到“考古学回头看的好奇心——人类从何时开始考古”;从“国家出现前夜到“考古学家的敌人”。将新石器文化置于人类进化的链条中,通过对中国史前时代考古成果之概括,为读者诸君建构“走进新石器时代”的背景资料。本书在创作的过程中得到了多位考古学家的支持与指正,籍此拙作向考古工作者表达最诚挚的敬意。

(图17:大溪文化黑曜石人像,湖北秭归柳林溪遗址。宽1.9cm、高4.5cm。这位促膝而坐、目光凝重的“小神人”是长江流域迄今为止发现的最早的人像雕塑。考古学家认为,这是一尊神像,体现了同时期人们的宗教信仰。仔细端详可见小神人五官清晰,目光淡然,微微抿着的双唇让他显得谦逊而温和,额头正中有一个三角形的划痕,发亮的鼻尖很可能是被多次抚摸的结果,头顶有一对角,应为冠饰。因其前臂折断,故无法获知其的手部姿势。)

(图17:大溪文化黑曜石人像,湖北秭归柳林溪遗址。宽1.9cm、高4.5cm。这位促膝而坐、目光凝重的“小神人”是长江流域迄今为止发现的最早的人像雕塑。考古学家认为,这是一尊神像,体现了同时期人们的宗教信仰。仔细端详可见小神人五官清晰,目光淡然,微微抿着的双唇让他显得谦逊而温和,额头正中有一个三角形的划痕,发亮的鼻尖很可能是被多次抚摸的结果,头顶有一对角,应为冠饰。因其前臂折断,故无法获知其的手部姿势。)

湖北省文物考古研究所所长,湖北省博物馆馆长方勤介绍,1921年,以对仰韶文化遗迹的考察为开端,中国现代考古学诞生。走过百年历程,考古学以丰硕的成果揭示了百万年的人类史、一万年的文化史、五千余年的文明史。文化在传播中传承,在我国文化遗产事业发展的全新时期,做好对考古成果的解释、传播与应用工作和考古发掘工作同等重要。作为对“长江中游文明进程研究”课题的扩张与延伸,《长江中游的史前时代》是一本以公众为读者对象的考古读物,内容详实、充满启示。

(图18:门板湾大宅遗址,湖北省应城市,修建于屈家岭文化时期(距今约5300-4500年)。这座中国新石器时代最完整的房屋发现于1998年,坐南朝北,建筑面积115平方米,套内面积83平方米,以规整的长条形土坯砖,错缝平砌而成。这座大屋位于一个占地约400平方米的院落中,墙体残存最大高度2.2米,为连续4房并排套间结构,共有9个门,从任何一个入口可以走遍大屋的各个角落。)

(图18:门板湾大宅遗址,湖北省应城市,修建于屈家岭文化时期(距今约5300-4500年)。这座中国新石器时代最完整的房屋发现于1998年,坐南朝北,建筑面积115平方米,套内面积83平方米,以规整的长条形土坯砖,错缝平砌而成。这座大屋位于一个占地约400平方米的院落中,墙体残存最大高度2.2米,为连续4房并排套间结构,共有9个门,从任何一个入口可以走遍大屋的各个角落。)

(图19:门板湾大宅遗址的走廊与东门)

(图19:门板湾大宅遗址的走廊与东门)

湖北大学考古与文博学院孟华平教授介绍:长江流域是中国史前稻作农业的发源地,先民们择水而居,为文明的发生提供了丰富的精神与物质准备。迄今为止的考古发现表明,长江中游地区进入新石器文化的时间始于距今约9000年前,于距今约6000年出现成熟的农业体系,持续壮大的聚落群体与繁荣的手工业相伴相生,掀起了长江文明的第一次浪潮。随着中心聚落的形成与持续扩张,长江中游地区实现了文化整合,并向北扩张,对黄河流域产生影响。在此后2000余年间,历经强盛、突变与衰弱,于距今约4000年左右,以石家河古城的衰弱为标志,长江中游地区步入青铜时代。《长江中游的史前时代》一书系统呈现了长江中游新石器时代丰富的文化面貌,展示长江中游地区在国家与文明的形成中扮演重要角色。

(图20:石家河文化牙璧形器,湖北天门石家河遗址。长7.35cm、宽 7.15cm、厚 0.3-0.6cm 。

(图20:石家河文化牙璧形器,湖北天门石家河遗址。长7.35cm、宽 7.15cm、厚 0.3-0.6cm 。

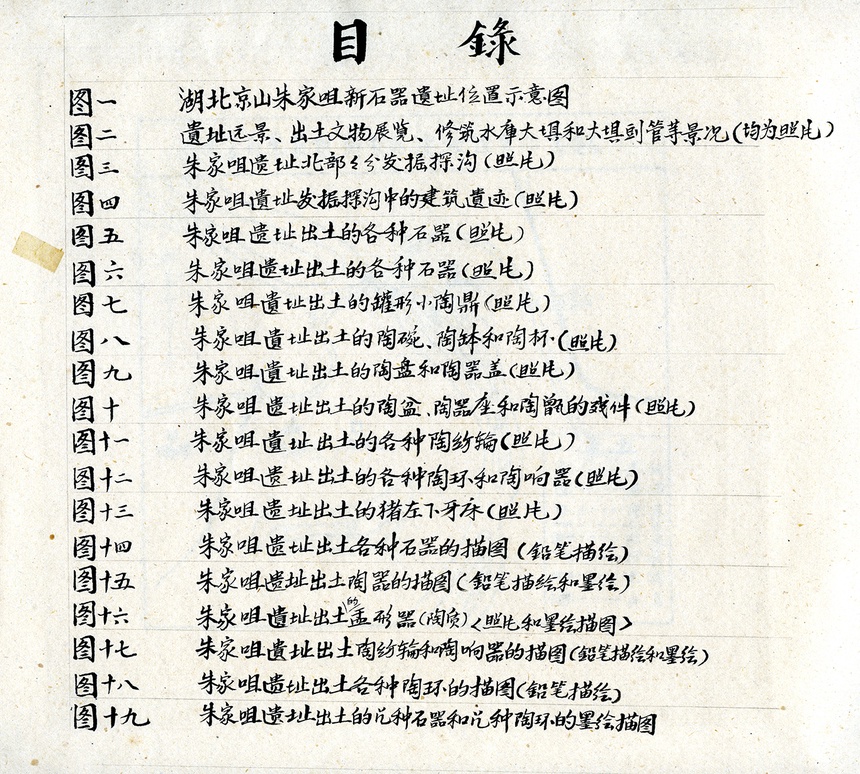

(图21:石家河文化刻划符号,湖北房县七里河遗址)

(图21:石家河文化刻划符号,湖北房县七里河遗址)

(图22:石家河文化红陶杯遗存。湖北天门石家河文化三房湾遗址。三房湾遗址位于石家河古城内西南部,这里地势较低,为专业陶器生产区。遗址中发现了陶窑、蓄水池和保存制陶原料的黄土坑。考古学家揭开浅层表土,在不到一米深的地方, 发现数以十万计的红陶杯,这些杯具散落在地面,组成一幅壮观的石家河文化“后现代艺 术作品”。红陶杯大多残破,或许是为了表达特殊的用途而摆放,也可能是制作过程中被废弃的残次品。)

(图22:石家河文化红陶杯遗存。湖北天门石家河文化三房湾遗址。三房湾遗址位于石家河古城内西南部,这里地势较低,为专业陶器生产区。遗址中发现了陶窑、蓄水池和保存制陶原料的黄土坑。考古学家揭开浅层表土,在不到一米深的地方, 发现数以十万计的红陶杯,这些杯具散落在地面,组成一幅壮观的石家河文化“后现代艺 术作品”。红陶杯大多残破,或许是为了表达特殊的用途而摆放,也可能是制作过程中被废弃的残次品。)

(图23:石家河文化玉鹰,通宽2.5cm, 高2.4cm.,厚1cm。湖北天门石家河文化遗址)

(图23:石家河文化玉鹰,通宽2.5cm, 高2.4cm.,厚1cm。湖北天门石家河文化遗址)

新石器时代是一段“挖”出来的历史。考古学家的杰出工作令人惊叹。《长江中游的史前时代》在资料选择方面突出实物遗存的代表性与叙事框架的完整结构,通过版式设计体现内容的个性特征与节奏感,力求引领读者诸君以循序渐进的方式走入史前时代,感受由先民们的艺术创作谱写而成的史前文明之歌。本书共分为八个部分。第一章:漫长的进化之路。通过对人类起源的概述,将中华古人类与发现于长江地区的古人类至于人类进化链条中加以考察。第二章:从新石器到先秦。对中国新石器文化进行概述,在此基础上将史前文明与青铜文明以连续的方式展开。丰富的内容旨在传递如下观点:文明不是凭空出现,其经历了漫长的酝酿期。在神话与传说之外,各具特色的新石器文化遗存为探讨文明与国家的起源提供物证。第三章:考古学,回头看的好奇心。以诙谐幽默的方式系统介绍考古学的内涵、工作流程与意义。第四章:走进新石器时代。是对长江中游新石器文化之综述。第五章至第八章的内容依据年代序列依次为城背溪文化、大溪文化、屈家岭文化和石家河文化。以上四个长江中游新石器文化发展阶段跨越5000年,呈现独特的地方特色与持续发展的特征。

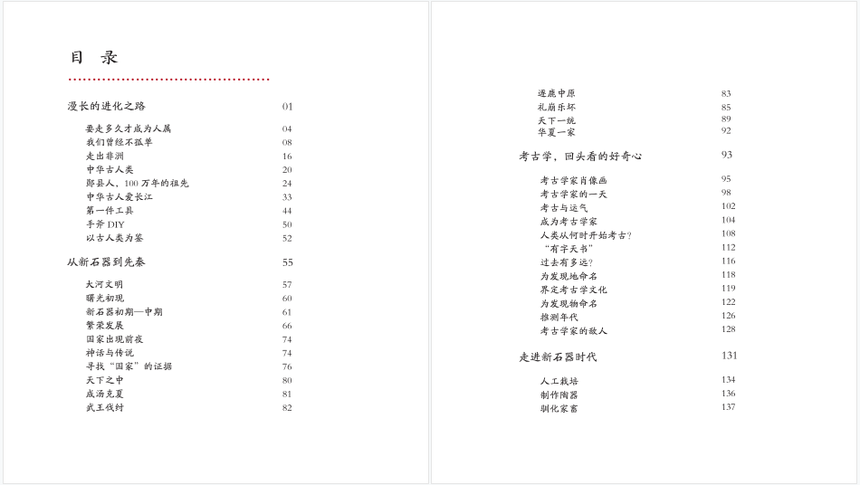

(图24: 《长江中游的史前时代》目录)

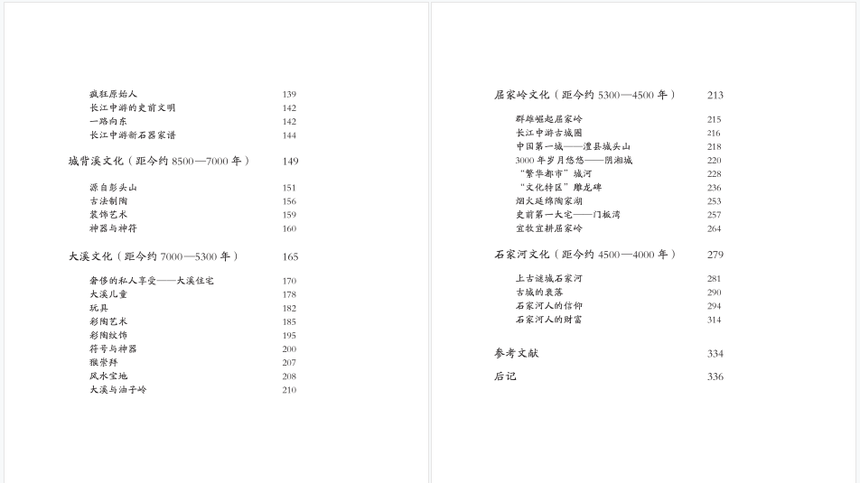

(图25:《湖北京山朱家咀遗址第一次发掘报告》中的1页,湖北省文物考古研究所,江海绘于1960年。在没有打印机与电脑的年代,考古学家以手稿形成考古报告。这些隽永的字迹背后是延续百年的中国考古精神:知行合一、严谨认真、持之以恒、咫尺匠心。)

(图25:《湖北京山朱家咀遗址第一次发掘报告》中的1页,湖北省文物考古研究所,江海绘于1960年。在没有打印机与电脑的年代,考古学家以手稿形成考古报告。这些隽永的字迹背后是延续百年的中国考古精神:知行合一、严谨认真、持之以恒、咫尺匠心。)

(图26: 石家河文化小陶偶出土时的状况)

(图26: 石家河文化小陶偶出土时的状况)

(图27: 石家河文化小陶偶一组,高度 4-9cm。湖北天门石家河文化遗址。 这些小陶偶造型精湛,数量超过一万个,发现时大多卧倒于灰坑之内(祭祀之后的遗存)。它们很可能用于代替真正的动物,或是表达某种美好寓意。古代艺术家准确地捕捉到大自然中最真实、精彩的瞬间, 用泥土定格成为永恒。)

(图27: 石家河文化小陶偶一组,高度 4-9cm。湖北天门石家河文化遗址。 这些小陶偶造型精湛,数量超过一万个,发现时大多卧倒于灰坑之内(祭祀之后的遗存)。它们很可能用于代替真正的动物,或是表达某种美好寓意。古代艺术家准确地捕捉到大自然中最真实、精彩的瞬间, 用泥土定格成为永恒。)

《长江中游的史前时代》展现了一首宏大的史前文化交响诗,由古人类时期的奏鸣曲式进入,随后过渡到农业文明起源阶段的第二乐章中,以慢板的方式展开。以长江中游的第一次文明浪长为承接,进入第三乐章的诙谐曲式,展现群雄崛起时期的文化面貌。随后,以石家河文化时期上古迷城的繁荣与衰弱为结束,在奏鸣回旋曲式中完成最终乐章。

本书在创作之初名为《长江中游的史前文明》,随着对文明之起源与内涵的逐步深入,常常被文明的定义所限制,每一次对书稿的修改,都是一次观念的进化过程。史前文明位于文明的起源阶段,因年代久远导致证据不足,导致对是否属于文明阶段的判断模凌两可。例如,刻画符号是否具有文字的性质与功能?在铜石并用时代,从艺术品的工艺分析,已具有明显的金属工具使用特征,但缺少金属冶炼的证据。早期的古城是否具有城市的性质等等。诸如此类的问题如依据文明的定义进行筛选,将会损失大量与文明直接或间接相关的证据,更大的损失来自对读者想象力的制约。

(图28: 屈家岭遗址航拍图。屈家岭遗址位于湖北省京山市屈家岭管理区,以屈家岭遗址为核心,周围分布着 由殷家岭、钟家岭、冢子坝等十几个遗址组成的全国重点文物保护单位,总面积2.84平方公里。1954年,考古学家在这里发现了新石器时代文化遗址,由张云鹏先生命名为“屈家岭文化遗址”。屈家岭文化大约发生于距今5300年至4500年前,经过最初的本地扩张,晚期占据淮河上游,向中原推进,深刻影响了良渚文化和大汶口文化。)

(图28: 屈家岭遗址航拍图。屈家岭遗址位于湖北省京山市屈家岭管理区,以屈家岭遗址为核心,周围分布着 由殷家岭、钟家岭、冢子坝等十几个遗址组成的全国重点文物保护单位,总面积2.84平方公里。1954年,考古学家在这里发现了新石器时代文化遗址,由张云鹏先生命名为“屈家岭文化遗址”。屈家岭文化大约发生于距今5300年至4500年前,经过最初的本地扩张,晚期占据淮河上游,向中原推进,深刻影响了良渚文化和大汶口文化。)

(图29: 穆林头遗址玉钺。长21.8cm、上宽11.3cm、刃宽13.42cm、厚0.7cm、孔径1.65cm。“穆林头遗址”位于湖北省襄阳市保康县马良镇,属于屈家岭文化时期的高等级贵族墓葬,出土了象征王权的玉钺以 及象征天文与历法的玉璇玑。以上两种具有权杖和礼仪性质的玉器为屈家岭文化首次发现,二者出土于同一座墓葬似乎暗示着此时穆林头 的统治者已经掌握了王权与神权。该遗址的发现证明,屈家岭文化区域已经扩展到江汉平原北部的荆山地区。)

(图29: 穆林头遗址玉钺。长21.8cm、上宽11.3cm、刃宽13.42cm、厚0.7cm、孔径1.65cm。“穆林头遗址”位于湖北省襄阳市保康县马良镇,属于屈家岭文化时期的高等级贵族墓葬,出土了象征王权的玉钺以 及象征天文与历法的玉璇玑。以上两种具有权杖和礼仪性质的玉器为屈家岭文化首次发现,二者出土于同一座墓葬似乎暗示着此时穆林头 的统治者已经掌握了王权与神权。该遗址的发现证明,屈家岭文化区域已经扩展到江汉平原北部的荆山地区。)

(图30: 石家河文化玉人头像(右)

长 3.1cm、宽 0.9cm、厚 0.6cm ,湖北天门石家河文化遗址)

(图30: 石家河文化玉人头像(右)

长 3.1cm、宽 0.9cm、厚 0.6cm ,湖北天门石家河文化遗址)

在考古学成为公众热点的今天,考古工作者有必要为公众提供更多的资料与路径,以客观的方式展现历史,了解文明的起源。从观察器物到感受古人的审美经验,是进入文明的一种方式,由艺术品组成的历史剧本是探索文明最合适的路径。新石器时代,没有教条与规训、人与自然和谐共处的时代,古人的艺术经验源自日常生活,以天地万物为素材,于自然中汲取灵感,以艺术创作连接他者,建构生活。滚滚长江东逝水,浪潮起起落落,从洞穴栖息时代的游民到农业社会定居生活的大型聚落群体,作为工具的艺术与作为审美的艺术如影随形。源自和谐的优雅,于诙谐中彰显庄严,写实却不拘泥形式是史前艺术的显著特征。那些通过艺术创作赋予秩序,传递爱与关怀,在有限中追求无限的人们,是史前文明的缔造者,是我们的祖先,也是杰出的艺术家。艺术是媒介,推动人类进化;艺术是信仰,展现精神世界;艺术是一种存在方式,艺术即文明。

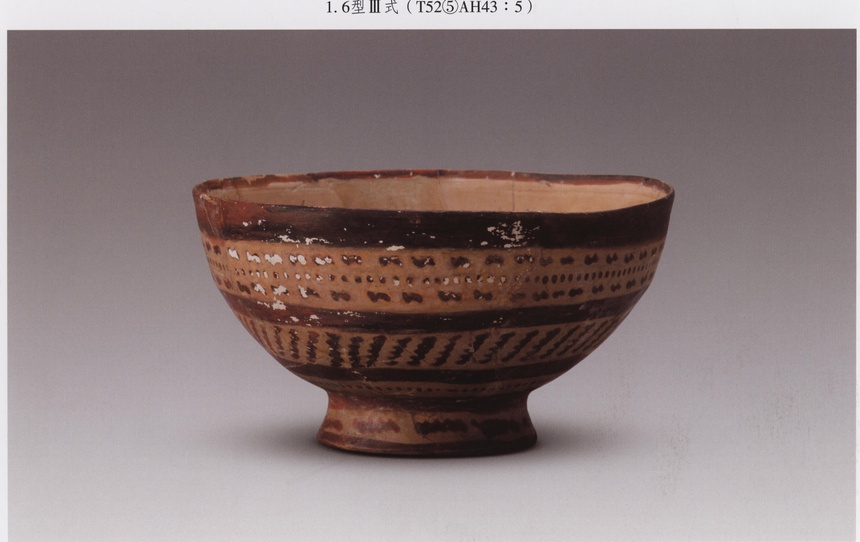

(图31:大溪文化陶碗,湖北枝江关庙山遗址遗址。高4.3cm、口径11.4cm、圈足径6.6cm、胎厚0.2cm。关庙山遗址发现了超过一百个陶碗,一同出土的还有大量的圆盘、小火锅、蒸锅、研磨器等,一应俱全的“厨房用品”奏响了大溪人的锅碗瓢盆交响曲,也影响了后世的中国食文化。 )

(图31:大溪文化陶碗,湖北枝江关庙山遗址遗址。高4.3cm、口径11.4cm、圈足径6.6cm、胎厚0.2cm。关庙山遗址发现了超过一百个陶碗,一同出土的还有大量的圆盘、小火锅、蒸锅、研磨器等,一应俱全的“厨房用品”奏响了大溪人的锅碗瓢盆交响曲,也影响了后世的中国食文化。 )

(图32: 石家河文化玉虎 ,湖北天门石家河文化遗址,高2.8厘米,宽3.4厘米,厚1.1厘米。)

(图32: 石家河文化玉虎 ,湖北天门石家河文化遗址,高2.8厘米,宽3.4厘米,厚1.1厘米。)