中传云资讯系统

中传云资讯系统舆情关注:研学乱象成服务投诉新热点

11月6日,中消协发布“2023年第三季度全国消协组织受理投诉情况分析——服务领域投诉情况专题报告”,报告称,作为一种寓教于乐的校外教育活动,研学旅行能够拓宽学生的视野,增强学生的实践能力和创新意识。但是,由于目前缺乏有效的监管,研学旅行频频出现货不对板、游而不学、质次价高等乱象。此前,已有媒体指出,今年暑期大热“研学旅行”存在收费不透明、研学导师资质难辨等问题,引发社会关注。此次中消协报告一出,“研学旅行”相关话题再度引发网友热议。

图源:网络

一、舆情统计与走势分析

在中国文化传媒集团舆情监测系统,以11月3日0时至11月9日9时为周期,以“研学游”“研学旅行”“只游不学”等为关键词进行信息检索发现,监测期内的舆情高点出现于11月3日18时,目前舆情热度有所回落。

图:舆情关注走势图

7月12日,@新京报报道,暑期大热的研学旅行存在价格虚高、游而不学、突发意外等问题,对此,北京市石景山人民法院表示,行业标准缺失、准入门槛过低是导致研学旅行乱象丛生的重要原因。@南方PLUS、@澎湃新闻客户端、@信网、@齐鲁壹点、@中国经济网等媒体转发报道此新闻。“研学旅行乱象”相关话题引发社会关注。

10月12日,@环球网报道,江苏省消费者权益保护委员会发布研学旅行消费调查报告,结果显示,存在游而不学、质价不符、安全措施不到位、师资存疑等四大问题,研学乱象再度引发热议。@中国网科技、@中国环境网、@凤凰网等媒体转发报道。

舆情发酵后,11月6日,中国消费者协会公布服务领域投诉情况专题报告。其中,研学旅行走样变味位列问题清单之首。作为一种寓教于乐的校外教育活动,研学旅行能够拓宽学生的视野,增强学生的实践能力和创新意识。但是,由于目前缺乏有效的监管,研学旅行频频出现货不对板、游而不学、质次价高等问题。报告被@中国经济网、@中新经纬、@海外网、@安徽网、@中国质量新闻网、@法制网等媒体转发报道。11月3日,相关话题“研学旅行走样变味”引发舆情关注,当日实时传播量达到峰值,舆情实时传播量为3629条。

截至11月9日,从信息分布情况看,监测时间段内,监测到总信息113753条,微博7253条,客户端43231条,网站18178条,视频6453条,微信35282条。从媒体渠道来看,客户端和微信是舆情信息传播的主要渠道,分别占比38%和31.02%。

二、网民评论

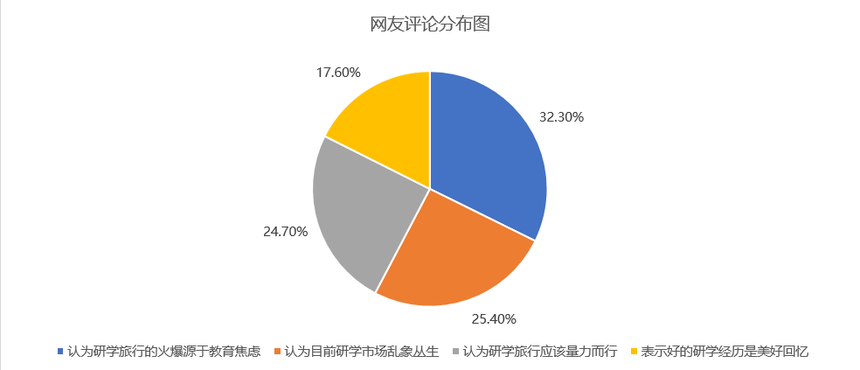

对与本次事件相关的“研学原来是这样子的”“幼儿园研学摘6千根甘蔗乐坏农场主”“中消协:建议明确研学旅行的主管部门”等话题的相关网络评论汇总后发现:

图:网民评论分布图

一是,认为研学旅行的火爆源于教育焦虑,占比32.30%,典型网友评论如下:

@太陽の光:暑期研学的大热本质是家长对于孩子的焦虑,认为假期如果不继续学习就是在浪费,可实际上寒暑假存在的意义就是让学生能得到充分的休息,准备开展新阶段的学习。

@丁凡:教育目前的通病,以为报了清北研学孩子就上清北,在校园内逛一圈能长什么见识?想法太浮躁,焦虑的是家长,遭罪的是孩子。

二是,认为目前研学市场乱象丛生,占比25.40%,典型网友评论如下:

@Cest La Vie:核心问题“研学”不是“旅行”,旅行社就不应该成为研学主体,现在的问题就是旅行社抢研学机构的生意,以为组织学生和组织成人是一个事情,真正靠谱的研学机构赚不到钱,只有那种擦边的旅行社才能赚到。

@浦MJ:前几天带娃去四川博物馆,遇到一些学生研学团,很多导游讲解完全不专业,就是按照博物馆的文字介绍念一遍......我以前也是导游,看到这种情况只想摇头。

@Claire:能够提供优质研学课程的机构不多,好的研学导师没法短时间内批量复制。会做研学的机构通常不会做市场,想研学的找不到好机构,再加上缺少监管和准入,真是乱象丛生。

三是,认为研学旅行应该量力而行,占比24.70%,典型网友评论如下:

@aaaddm呵呵:一个好的研学团,孩子乐在其中,有所收获,就特别好。要量力而行,不要盲目跟风。就挑孩子有兴趣的,配比合理,价格适中就行。怕就怕家长的盲目跟风,孩子也不能尽兴。

@棋格7:旅行社上班,强制研学真是不能理解,多少家庭是硬着头皮不让孩子丢面报名的,为什么好好的教育跟旅游扯上了,有钱的怎么折腾都没问题,没钱的家庭受罪了。要我看,研学这阵妖风不跟也罢,有条件的好好弄,没条件的就别勉强了。

四是,表示好的研学经历是美好回忆,占比17.60%,典型网友评论如下:

@你又飘了呦:之前去颐和园看到某初中的学生在里面找春天与捉迷藏,当时真羡慕坏了。这可能成为学生们最美好的回忆之一。

@梦中白衣Y:20年参加或校方联合组织的去新加坡研学,唯一一次出国,但对一生影响巨大,从那以后我开始思考中西方文化教育的差异,所以好的研学真的受益终身。家长在消费过程需要甄别。

三、舆情点评

携程数据显示,今年暑期博物馆订单量同比去年增长232%,研学旅游产品订单量同比去年增长超30倍,7月环比前两个月增长280%,“研学”市场势头正劲。与此同时,“暑期研学游怎么成了烧钱大战”“动辄上万元的研学游背后有何商业秘密”“研学游火爆背后陷阱重重,只游不学意义何在”等披露乱象的文章阅读量也高居不下。11月6日,中消协的点名批评,再度将“研学旅行”话题推到大众面前,引发了广大网友的讨论。

研学旅行,在国外又叫做修学旅行、教育旅行,是学校教育和校外教育衔接的创新形式。2016年,“研学旅行”概念首次体现在国家教育政策中,其目的就是让孩子能够“知行合一”,链接书本知识与现实经验。2020年,因为疫情停滞的旅游业瞄准“研学”这个小众市场,强势涌入,曾经的旅行社经过简单包装,摇身变装“研学公司”,大肆宣传,炒热了“研学”概念,收费随之水涨船高。然而,绝大多数这类公司对于研学的内涵一无所知,“国学游”“博物馆游”“名校游”“出国游”,噱头天花乱坠,其实就是给旅游路线披上了研学的外衣,只“游”不“学”,后来干脆演变为仅“打卡”,无“游”也无“学”。而商业化后的“研学旅行”,赚钱成了首要,以至于收费不透明、餐饮食宿卫生保障不足、活动项目设计不够丰富、研学带队老师不够专业等乱象频频发生。

归因“研学乱象”,发现其根源在于以下几点:第一,行业准入门槛低,后续针对性监管措施不足。“研学风”起,旅行社、教培等各色机构一哄而上,在行业标准不健全、监管失位的情况下,从事研学旅行的企业资质各不相同,相应保障机制也不完善,“招摇撞骗”的劣质研学机构该如何处理等问题答案不明。第二,研学市场尚处于起步摸索阶段。现有研学机构面临专业性差、专业人才缺失、产品良莠不齐等问题,研学效果的用户满意度较低。再者,研学旅行本身是“旅游+教育”的跨界产品,需要的是复合型专业人才,目前研学导师以“兼职”为主,专业性不足。第三,“研学热”背后是家长的教育焦虑,“天价研学费用”则映射了社会的“教育内卷”。需求的繁荣让热门场馆一票难求,以至于名校入校名额都被当成高价商品售卖。供需关系的失衡也为投机分子漫天要价、挂羊头卖狗肉等行为提供了生存土壤。

针对乱象,需要做到的是,首先要尽快出台行业标准,制定研学旅行指导师职业技能标准和详细的申报条件,严格行业准入标准;其次要规范管理研学机构,遏制乱收费、违规培训、乱发证现象,引导研学旅行行业规范发展、健康发展。最后要建立理性的教育理念,家长需要认识到,“研学旅行”并非决定孩子发展前路的根本手段,也不一定非要寻求校外机构,家长、学校都可以作为“游学”发起者。因此,家长应以平常心对待“研学旅行”,切莫为“教育焦虑”裹挟,让“游学”变味成一门“面子工程”“攀比生意”。

责编:王晓琳 二审:唐志成 三审:赵婷