中传云资讯系统

中传云资讯系统艺术 | 琵琶一曲尽抒情——评新编越剧《琵琶记》

《琵琶记》是元末明初戏曲作家高明所作的一部著名南戏,主要讲述书生蔡伯喈与赵五娘的爱情故事。六百多年来,这段琵琶哀曲一路传唱,如泣如诉,让人泪目。

中共瑞安市委宣传部、市文化和广电旅游体育局主办,瑞安市文化馆(南戏传承中心)承办,温州瑞安市越剧团有限公司演出的新编越剧《琵琶记》,改编自高明的《琵琶记》。该剧由浙江文艺创研中心中青年编剧团队编剧温润改编,浙江剧协导演艺术委员会常务副会长、国家一级导演倪东海导演。在尊重原著的前提下,该剧精心策划、全新演绎,从剧本改编、导演手法、舞台美术等多方面综合考量与提升,使剧情更加合理紧凑,结构简洁直观,矛盾冲突集中,节奏张弛有度,更符合现代人的欣赏习惯,让这场南戏传奇焕发出新时代光彩。

去芜存菁 裨补阙漏

高明根据长期在民间流传的《赵贞女蔡二郎》故事改编而成的南戏《琵琶记》,共四十二出。此次新编越剧《琵琶记》,去芜存菁、删减枝蔓,压缩成8出、2小时的容量,演绎了一场做人之道的当下表达。

在高明的原作中,蔡公、蔡婆去世后,赵五娘亲手绘成公婆遗容,身背琵琶一路弹唱乞讨来到京城,正遇弥陀寺大法会,便到寺中求食,并将公婆画像供于佛前。蔡伯喈恰巧也来寺中烧香祈祷,见到父母画像后,便拿回府中。赵五娘追寻至牛府,被牛氏请入府内弹唱……

温润的《琵琶记》则直接让抵京的赵五娘在相府门口弹奏琵琶,牛小姐闻弦音知雅意,请赵五娘入府弹唱,相知相惜后两人道出原委。牛小姐遂将蔡公、蔡婆画像挂于书房,迫使蔡伯喈吐露真情。这样一来,不仅使戏剧冲突推向高潮时更尖锐激烈、集中鲜明,而且使角色形象饱满立体、人物情绪饱和流转,也使得剧情更扣人心弦,有利于调动起观众的紧张与期待之情。

宣传海报

常言道人是情感性的高等动物,立场不同,对事物的看法也大相径庭。剧中三位主要人物蔡伯喈、赵五娘、牛小姐,有着普通人的喜怒哀乐,也有着普通人的良善本心,该剧通过对他们的人性化塑造与内心世界的细腻刻画,精准把握住了这部伦理剧的看点和泪点,引起观众的共情。

蔡伯喈状元及第后,虽然也是“贵易妻”,但与《王魁》《张协状元》等攀附权贵、背信弃义的“负心汉”形象是有本质区别的。出生寒门的蔡伯喈,虽天资聪明,但胆小如鼠;虽心地善良,但畏惧权贵;虽“力行孝道”,但难逃富贵功名关。他是一个矛盾综合体,通过“三不从”,即力辞赴试,其父不从;他想辞官,皇帝不从;他要辞婚,牛太师不从这一系列事件的冲突,来表现他忠孝两全的孝子形象。然而,忠孝难以两全,于是造成了蔡公、蔡婆带着怨恨的离世,赵五娘千里乞讨寻夫苟活的怨怼,牛小姐蒙在鼓里受尽冷待的失落。为了所谓的忠孝,他违背了自己的良知与本心,在表面风光、内心煎熬中度日,这个既非“不孝子”又非“薄幸人”的人,敌不过的是封建礼法的束缚、封建思想的桎梏。

赵五娘体现了封建制度下不能决定自身命运的底层妇女,在极端艰难生存环境里的美好品质。新婚两月送别丈夫后,赵五娘就勇于挑起生活的重担,侍奉公婆尽心尽责,在灾荒岁月中,自吃糟糠省下米粮孝敬公婆;当年迈的公婆饿死后,家贫如洗的她“卖发街市,十指挖泥,麻裙裹土”,安葬公婆;孑然一身的她身背琵琶寻夫,卖唱乞讨路上历尽人间艰辛……这样一个大孝大义之人,既不失人性的良善又有向命运抗衡的果决,在她身上闪耀着中华民族传统美德的光辉。

养尊处优的牛小姐虽贵为相府千金,但也并非颐指气使之人,当得知丈夫老家有年迈的父母、有糟糠之妻时,伤心失望之后委曲求全,“禀明爹爹”,派管家前去接公婆与赵五娘,想用自己的善解人意来挽救这段貌合神离的婚姻。特别是面对贤良淑德的赵五娘,被她的孝心所感动,说出:“她值得人敬重。”牛小姐同样具有中国妇女的传统美德。

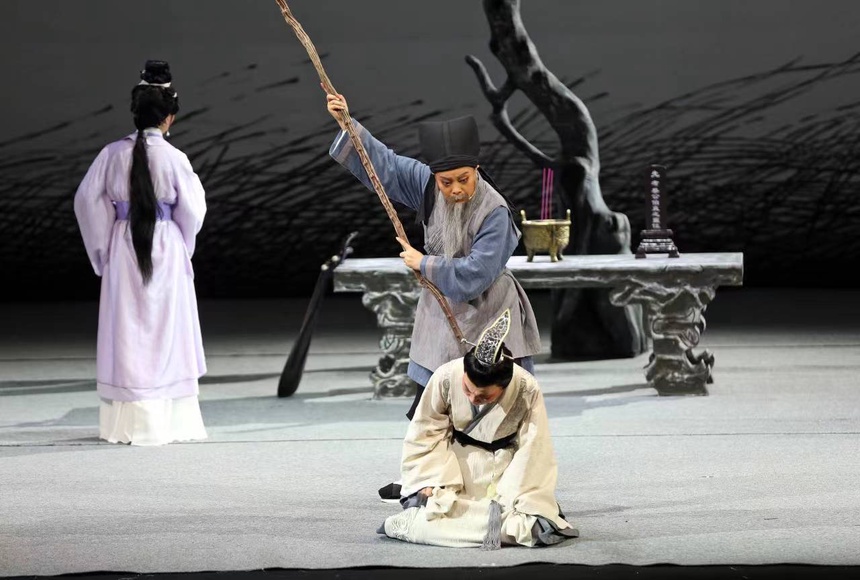

剧照

这三个各有特点的人物登台亮相,让一场爱恨幽怨、悲欢离苦虽历经时光淘洗,但仍有接轨新时代的现实意义。剧中饰演蔡伯喈的吕佳容、赵五娘(特邀)的蔡婕、牛小姐的王芳芳,她们对主人公的内心情感起伏分寸拿捏到位,赋予角色立体的形象、生命的质感,为该剧增光添彩。

悲剧命题 深层挖掘

六百多年间,《琵琶记》在国内外已有40多个不同戏剧形式的演出版本。此次瑞安越剧团重新创排,自有其价值,因为剧中人物命运多舛,人物关系复杂,且富有情感张力和借鉴作用。

无疑,《琵琶记》是一个悲剧性命题。新编越剧《琵琶记》着目于社会悲剧下小人物的悲剧命运,而不仅仅旨在表现小我的人生宿命。因为在皇权大如天的时代语境里,不管是状元蔡伯喈,还是相府千金,抑或平民阶层的赵五娘,他们都不过是封建王权下的受害者、牺牲品。可以说,《琵琶记》触及了封建社会的阴暗面和众生相,尖锐地揭露和批评了当时的人生病态和社会弊端,揭示出封建极权的文明危机和普通人的生存困境——人是封建礼教的奴隶和祭品,时时处在“礼教”掌控之下,越轨和反抗,都可能导致个人毁灭性的悲剧。

剧照

写作《琵琶记》的元末明初,战火不断、政权更迭,在这个剧烈变革的动荡时代里,追求人格尊严和个性自由的理想主义被保全性命的现实主义所代替。明初又是封建礼教对妇女拘禁特别严厉的时代。明太祖朱元璋即位当年就下了一道诏令:“民间寡妇,三十年前亡夫守制,五十年后不改节者,旌表门闾,免除本家差役。”于是,上至皇帝、皇后,中到大臣、御用文人,下达普通百姓,都不断倡导三从四德的封建思想,来束缚广大女性的身心。

剧中的赵五娘与牛小姐,虽然社会地位不同,但她们受三从四德荼毒是根深蒂固的。新婚两个月,送别丈夫去赶考,赵五娘说:“为妇之道,为妻岂会不遵?我自会晨昏问候、朝夕伺奉,饥时加餐饭,寒时与衣穿,你放心便是。”她是这么说的也是这么做的!自丈夫离开后,家乡陈留连年遭受旱灾,五娘任劳任怨,一心一意服侍公婆,为了省下米粮供养公婆,赵五娘吃糠充饥。在这个“以夫为天”的社会里,“为妇之道”已牢牢圈囿了她的思想与行动,成为活着的本能。公婆去死后,赵五娘又敢于独自踏上漫漫长路,向不可知的命运挑战,这份坚执力量当然来自于对丈夫的牵念与深爱。但当真相揭开,爱心受欺、美好难存,她又坚强地关上情感之门——一个敢爱敢恨的女子形象由此深入观众心田,也彰显了她蔑视权贵的抗争意识,这契合现代人的价值观。

剧照

善良的牛小姐虽然嫁得如意郎君,却得不到丈夫真正的爱。面对终日闷闷不乐的丈夫,她百般劝慰却一无所获。当得知真相,牛小姐忍痛说服父亲前去接人。“出嫁从夫”的观念如影随形,让她做出的是违心的选择,从中却也凸显出她的真善良。

这两个性格、身份悬殊的女子,虽难逃贯穿始终的男尊女卑思想,但她们身上闪烁的真性情,通过演员丝丝入扣的表演,让观众感同身受而过目难忘。

剧中还特设“高明”这个人物形象,可谓别出心裁。通过这个拥有全知视角的叙述者之口,为观众释疑解惑,不仅增强了故事的可靠性,使观众获得“感觉”的真实,而且消弭了情节不完整对审美定势的负面影响,让观众产生情感共鸣的戏剧性。特别是戏演到高潮,蔡伯喈与赵五娘历经磨难相聚在相府,蔡伯喈实指望破镜重圆,但赵五娘坚定地说:“琵琶弦断,再也回不去了。”这时候高明出场说:“回不去了?我是想让他们团圆的呀,怎会回不去呢?原来破镜是难圆的,心如有隔,便是咫尺天涯呀。”言语中的调侃之意,既缓解了这场夫妻离心的悲剧性命题,也篡改了“一夫二妻同守服”的大团圆结局,焕发出人性的光彩。

琵琶代言 营构意境

意境是我国独创的重要美学原理之一,千百年来一直有形或无形地塑型着中国人乃至东方人的审美心理。琵琶是中国历史悠久的主要弹拨乐器,琵琶的寓意为吉祥、雅名远播等。《琵琶记》以一把琵琶为物象串联道具,在优美动听的旋律声中,把一场凄婉、悲壮的爱情故事娓娓道来,使三个本无可交集的人物命运紧密联系起来。

在第一场《别妻上京》里,琵琶既是爱情的信物,也是两人缘浅情深的代言。离别前夕,蔡伯喈深情款款地对赵五娘说:“等我回来,赏春花品秋月,琵琶声中,白头偕老!”赵五娘依依不舍地唱:“琵琶吟,珠玉声,未成曲调先有情。绿水青山相见证,罗带环扣人同心。”传达出心心相印之浓情。在第五场《描容上京》中,琵琶是活命的家什,是赵五娘寻夫长路上心灵的慰藉,但身扮道姑的赵五娘一路弹唱受尽磨难,面对滚滚红尘也已将浓情摊薄。在第六场《相府相叙》里,琵琶是情感的指引,让两个被辜负的女子懂得惺惺相惜。在第七场《琵琶弦断》中,琵琶又是绝望的呼声——世间多少遗恨落尘埃,教人欲追难回空哀叹。

独特的音乐形态,在特定的舞台氛围中,传递出特定的人物心境与时代语境。这一独到之处在于导演倪东海对艺术氛围的出色营构与精准把控,在叙事性充分调和的前提下,对每个人物心理的精心铺垫,让欲说还休的这一曲情殇静静绽放。而导演的文化心态,也尽在这个悲情故事的深入演绎中被婉转地抒发了出来——舞台上,实景是一把可发出欢快、悲慨、响亮、低抑之声的琵琶,虚境则是“别有幽愁暗恨生”的一种人生退隐之心。这种退隐之心,既是作者高明对封建统治者残酷欺压人民的讽刺、批判,也是剧中主人公对黑暗现实的无情揭露、鞭挞的心志与品性。

在舞台的呈现样式上,倪导力求简约、空灵、写意又典雅,来烘托该剧的情感浓度以及情感的冲击力、感染力和震撼力。强调情感这条线,也就是为了凸显赵五娘对爱情的坚贞力量——从分离到相思到进京寻亲,直到触及现实以后的悲凉体悟,最后以弦断隐喻破镜难圆的心理定势,从而让这个柔弱女子的不屈形象挺立在舞台上,深入人心。

在表演形式上,虽然没有采用高明原著中的“副末出场”,也没有采用传统戏曲舞台上的一桌二椅,但在舞美上倪东海导演独具匠心地运用双层式架构,来拓展时空的纵深度——上层是表现剧作家高明创作《琵琶记》和温州鼓词(发源于瑞安的首批国家级非遗项目)艺人演唱《琵琶记》的情景,下层是演员的戏剧性推进,如此设置巧妙地解决了如何将二者融入剧情又不割裂剧情的难题,也为该版《琵琶记》打上鲜明的地域文化特色。

剧照

该剧依从的是越剧抒情、诗意的艺术特质,有别于南戏的草根性,唯美的服装、化妆和道具使观众仿佛置身于东汉时期,舞美设计既有中国水墨画般的写意又不失越剧特有的清丽柔美,灯光冷暖色调的运用,大气磅礴的音乐对剧情起了推动和烘托作用。

纵观全剧可以看出,倪东海导演力求从宏观层面、细微之处赋予瑞安越剧团创排的《琵琶记》特殊的意义与品格。

(图片由瑞安市越剧团有限公司提供)