中传云资讯系统

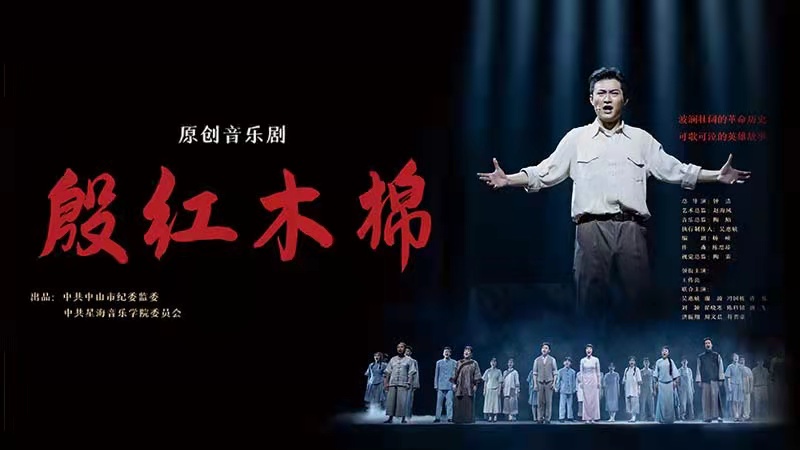

中传云资讯系统艺术评论 | 由“已知”塑造“未知”——简析音乐剧《殷红木棉》中“杨殷”人物形象的塑造

酷爱谍战剧如我,总是经常想象,如果那个黑色的枪口指向我的太阳穴,我会在生命弥留之际,留给这个世界一句怎样的话?胆小如鼠也如我,在一想到这个情景时,头脑就被吓到短路,哪还想的出来说什么?崇尚英雄更如我,一句“朝闻道,夕可死矣”简直撞翻了我的心理防线,一个人居然在临死前可以喊出这样惊天动地的话!这会是一个怎样的人啊?杨殷——音乐剧《殷红木棉》中的主人公,就这样激起了我无限的崇敬与好奇。

历史上的杨殷是个了不得的人物:他先是追随孙中山先生加入了同盟会,后加入中国共产党,是中国共产党早期重要的领导人之一,著名的工人运动领袖,党的早期军事工作的重要领导者,情报保卫工作的开拓者。曾任中共中央政治局常委、中央军事部部长、中央军委主任等重要职务。同时,他还是一位家境优渥的“阔少爷”,他放弃了本可以养尊处优的生活,为救民于水火舍财、舍家、舍命献出一切。读起杨殷的简历,每一段经历、每一个头衔都足以让人肃然起敬,然而作为一个要登上音乐剧舞台的戏剧人物,如何让这份“肃然起敬”通过人物自身的语言、行动表达出让观众信服的真实情感?且作为一个我们了解但又从未接触过、也不可能去接触的真实人物,又该如何处理其“历史真实”与“艺术真实”间的关系?其实二者皆直指一个问题:“杨殷”是一个已知命题,他的人生经历、生命终局早已写好,无法更改。而创作者面临的是要在“已知”中反推“未知”,甚至塑造“未知”,让“未知”能够在有限的时间内,在特定的戏剧情境下,在不断变化的人物关系中,在紧张纠结的矛盾冲突里,沿着跌宕起伏的情节发展涌向“已知”。本文就将试图以“杨殷”的人物形象为考察对象,分析音乐剧《殷红木棉》中一些塑造“未知”的手段。

寻找人物行动的动机,是塑造人物形象的第一步。杨殷是如何走上革命道路的,那束根植于他生命中的信仰之光是何时点燃在他的胸膛?这是左右杨殷革命征途上的每一步抉择,促使他不惜牺牲生命也要捍卫真理的的原动力。创作者结合史实,将这颗炽热的火种深藏在他的家乡位于广东中山的翠亨村。这座山林苍翠、景色优美的村落不仅葆有岭南传统民居古朴、雅致的风格特色,更重要的在于,这里走出了改变中国命运的伟大人物——以孙中山为代表的杨鹤龄、陆皓东、杨心如“翠亨四杰”。小村庄走出大人物,个人际遇连通着历史风云,翠亨村以家乡的柔情浸润着杨殷的心灵,“翠亨四杰”以掀动历史波澜的气魄成为杨殷的精神领袖,是指引他走上革命道路的“领路人”。剧中,这根最牵动杨殷心弦的隐线在一开场就已埋下,且是通过两次时空转换完成的。第一番转换,深陷狱中的杨殷“看到”“翠亨四杰”之一陆皓东英勇就义时的场景。同时,在另一个空间,“翠亨四杰”之孙中山、杨鹤龄、杨心如望着视死如归的陆皓东;第二番转换,时空回到杨殷的家乡,他正在回忆“翠亨四杰”的往事,自此全剧从倒叙进入正叙。这样的处理,给予“翠亨四杰”的出场一个合力且有力的情境,陆皓东临死前的那句“朝闻道,夕可死矣”也点名题旨,成为贯穿杨殷行动的精神动力;再者,此处初露峥嵘的时空斗转“大法”也预示着全剧将把这一手段玩儿到极致。

人物形象从“平面”走向“立体”更需要依靠人物关系的构建与支撑,人物情感的表达也是受特定情境下人物关系的发展而来。因此,创作者在大量的史料中,寻找、提炼出与杨殷构成关系的人物,并在相应的关系上做文章,完成塑造这一人物形象的关键,此处选取几组人物关系简要说明。其一,志同道合的“战友”——彭湃、邓中夏。他们与杨殷年龄相仿、革命经历相近,杨殷、邓中夏是中国共产党早期工人运动的杰出领导人,杨殷和彭湃又因参加联席会议而同时被捕入狱、同时英勇就义,因此,杨殷与彭湃、邓中夏的关系,构成的是力量相向的合力。与彭、邓并肩战斗的杨殷,是那个有责任、有担当,有理想、有热血,敢为信仰舍生命的革命者,同时,他们因饱含着共同的价值信仰、人生追求而成为了中国共产党人群像的真实写照。

当然,比“相向”的人物关系更能产生戏剧冲突的是“相对”,剧中,由母亲、妻子、女儿、续妻这些历史中的“已知”人物与杨殷组成的“亲人”关系,就是一组看上去“相向”但实则“相对”的关系,但此处的“相对”是爱与爱的碰撞,而非善与恶的冲突,这也就使得杨殷在面对他们时的情感更细腻、更深层,为他在革命者以外的身份下,表达真实的情感提供出口。其中,杨殷与妻子生死离别的一段和读女儿来信的一段,以人物情感之“低落”达成了全剧情感之“高潮”;杨殷从与妻子的告别到再次寻找到情感归宿,也构成了戏剧结构上人物情感副线的完整。更重要的在于,亲人关系的构建为“已知”的英雄人物增添了血肉,使舞台上的杨殷形象更丰富、饱满。然而,无论是相对还是相向,如何能让人物关系产生变化,才算是发挥了这一手段的最大功效。剧中,杨殷与白鑫的关系,就发生了几乎一百八十度的转变。白鑫本也是与杨殷、彭湃等人共同奋战在革命前沿的青年志士,应有着坚不可破的革命情谊,但在关键时刻,白鑫没有经受住诱惑与考验,选择站在杨殷等人的对立面,成为将杨殷推向死亡的那个人。从生到死,形成了杨殷与白鑫之间关系的极致转变,但转变也非一蹴而就,剧中杨殷与白鑫有一段看似波澜不惊但实则暗流涌动的对手戏,是二者关系的转捩点,随即白鑫在《变天了》的唱段中道出心底秘密,从而再接续到结尾处杨殷与白鑫在狱中的对话,与开场情景遥相呼应。如果说,剧中的人物都是构成杨殷不同侧面的有力推手,那么白鑫就是那个“压倒骆驼的最后一根稻草”,杨殷是在与白鑫的对峙中发出了振聋发聩的呐喊,展现出他大义凛然、视死如归的英雄气概,完成了舞台上这个极具典型性的、带有浓烈红色基因的英雄形象。

相较于为塑造人物而运用的诸多实打实的技术手段,抓取住“木棉花”这一意象,成为了创作者的神来之笔。在杨殷的故居前,就种着十余棵枝繁叶茂、高大挺健的木棉树,每到春天,一片片赤红色的木棉花挂满枝头,因色泽红艳炽烈,木棉花也有“英雄花”之称。盛开着英雄花的木棉,伫立在见证英雄过往的土地上,它那不凋零、不萎靡、不褪色的花朵,就如同永远葆有着昂扬斗志与不屈风骨的杨殷,他将殷红的鲜血抛洒在救民救国的征程上,他永恒的革命精神守望着风雨变幻的历史苍穹,他明亮的眸子正遥遥望着,期待着春天的黎明。“殷红木棉”所能触发的无尽的遐想与浪漫,赋予杨殷这一人物形象无限的诗意,让这个在血雨腥风中成长起来的革命战士,就像这一朵木棉花一般,悄然而又绚烂地绽放在每个人的心头。

纵观全剧,能够论证本文观点的创作手段还有很多,并且一定是一度创作与二度创作紧密结合的结果,本文也仅抛砖引玉。其实,通向“已知”所用的所有手段,都暗含着创作者一个非常坚定的“野心”,那就是如何能够让今天的人走进过去的事,让平凡的心贴近英雄的心。最起码酷爱谍战剧的我,在看完《殷红木棉》后,也敢在那个极致情境的想象中站起来吼一句:朝闻道,夕可死矣!”

(图片由剧作方提供)

责编:田园、刘芳彤(实习生)